Мусульманские средневековые надгробные памятники Крыма как источник сведений о значимости роли медресе в крымском обществе

Mediaeval Muslim Tombstones in the Crimea as a Source of Information on the Significance of Madrasah in the Crimean Society

JOURNAL: Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria, 2024, Volume XXIХ

Publication text (PDF): Download

AUTHORS:

Shul’man Kseniia D., Institute of Archaeology of the Crimea of the RAS

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-189X.2024.29.404-414

PAGES: from 404 to 414

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: Middle Ages, Golden Horde, Crimea, tombstones, madrasah, Islamic education, Kyrk-Azizler

ACKNOWLEDGMENTS: This study was funded by the Russian Science Foundation, project no. 20-18-00076-П The Evolution of the Towns on the Inner Ridge of the Crimean Mountains in the Middle Ages and Modern Period, https://rscf.ru/project/20-18-00076.

ABSTRACT (ENGLISH): This research has systematised and analysed the images (attempts to replicate) of architectural forms typical of madrasah (“madrasah-ness”) on the tombstones from the mediaeval Crimea (Kyrk-Azizler, Solkhat, and so on). An attempt has been made to search for synchronous analogues in regions with similar ethno-confessional structure. The analyses also addresses the relationship between the status of persons associated with scholarship and education, or alleged students or teachers of madrasah, and the type of their tombstones.

Ни одно стихотворение не может быть таким же национальным, как надгробие. Потому что в них есть рукоделие, работа глаз и искусство.

Они рассказывают нам о нас.

Яхья Кемаль Беятлы, турецкий поэт, писатель, политик, дипломат

В средневековом исламском обществе религиозное образование, неразрывно связанное с образованием в области гуманитарных и естественных наук, было высоко ценимым благом. Исламская философия ставила во главу угла синтез высшего неоспоримого откровения и полученного путем собственных размышлений философов и ученых практических направлений знания. Исламское общество превозносило статус и роль ученого как мудреца, при этом он не мог творить вне морально-духовных установок ислама [15, с. 271]. Таким образом, стремиться к знанию должен был каждый; но получать его мог не каждый, и те, кто посвятил свою жизнь этому процессу, выделялись, были заметны, высоко уважаемы и ценимы в обществе. Это же общество фиксировало наличие подобных людей, создавая источники, по которым мы сегодня можем проследить их существование: посвятительные тарихи на зданиях общественного и образовательного характера, воспоминания путешественников и надгробные надписи.

Нужно отметить наличие изначальной связи между местами захоронения и местами обучения. Концепция османских куллие предполагает собой образование группы зданий «богоугодного назначения», центром которых всегда является захоронение либо устроителя комплекса, либо почитаемого человека [8, с. 133]. Отдельно на крымских примерах можно проследить близость кладбищ (некрополей) городов с преимущественно мусульманским населением (Бахчисарай, Старый Крым) к мечетям и медресе, иногда с обратным порядком возникновения (сначала мечеть/медресе, затем кладбище рядом).

Наличие надгробий, надписи на которых свидетельствуют о связи покойного с интеллектуальной сферой (астроном, ученый, мудрец, etc.), обычно трактуется как признак наличия среди этнической или территориальной группы «людей знания». В историографии подобное захоронение указывается обычно как демонстрация высокого статуса учености и ученых лиц среди этнографической группы [6, с. 54]. Но те, кто посвятил свою жизнь наукам, все же являлись участниками социально-общественных отношений. Для жизни, питания и обеспечения потребностей им были нужны финансы, которые они могли получить исключительно в рамках осуществления какой-либо деятельности, вероятно, связанной с их профессией или увлечением. Даже если это была не «заработная плата», а пожертвования, достаточные для существования, то и они были получаемы за осуществление понятной и очевидной жителям населенных пунктов интеллектуальной деятельности. Таковая традиционно проводилась в медресе или суфийских обителях.

Таким образом, можно предполагать, что на территории Крыма лица, в атрибутирующих надписях или архитектуре чьих надгробных памятников можно проследить связь с науками, реализовывали свою деятельность преимущественно в медресе или относились к суфиям.

Доказательство данного предположения возможно через анализ формы и надписей средневековых надгробных исламских памятников. В первую очередь рассмотрим те из них, где аналогии исходят из формы. В работе преимущественно анализируются те восьмигранные надгробия с имитацией сооружения на одном из «рогов», что в отечественной литературе получили название «дюрбеобразные» [11, с. 127].

Основанием для данной гипотезы послужили выводы экспедиции А. С. Башкирова, И. Н. Бороздина и У. А. Боданинского 1924 года. Ее история такова. В октябре 1922 г. на проходившем в Севастополе Первом съезде КрымОХРИСа У. А. Боданинский прочел доклад о памятнике татарского зодчества XIV века в Эски-Юрте и выразил надежду на скорейшее исследование этого некрополя. В сентябре 1924 г. от Всесоюзной научной ассоциации востоковедения в Крым были направлены профессора И. Н. Бороздин и А. С. Башкиров, для «разработки, совместно с КрымОХРИСом, исследовательского плана» и предварительных разведывательных работ. Научные результаты археологических исследований в Эски-Юрте были изложены А. С. Башкировым и У. А. Боданинским в статье «Памятники крымскотатарской старины: Эски-Юрт», опубликованной в журнале «Новый Восток» [4, с. 15].

Кроме итоговой публикации, нами были изучены находящиеся в личном архиве А. С. Башкирова дневники исследований экспедиции и собственноручно подписанные им фотоснимки: «Документальная коллекция археолога-антиковеда А. С. Башкирова (1885–1963 гг.). (Фотографии, выписки, дневники работ, письма и др.)». Они находятся в 598 личном фонде А. С. Башкирова в Отделе письменных источников ГИМ. К рассматриваемой проблеме относятся дела №№ 25–26 («Фото памятников Бахчисарая»), дело № 25 – за 1924 год. Повторяя логическую хронологию исследований А. С. Башкирова, в первую очередь опишем сделанные в 1924 году подписи к фотографиям, а затем приведем выводы о надгробных памятниках, которые были сделаны в статье журнала «Новый Восток».

Итак, в деле № 25 фото на листе 22 подписано как «Фото памятников Бахчисарая. Надгробие из Эски-Юрта медресовидного характера», также надгробия №№ 39, 47, 54, 55 – «медресовидного характера» [13, л. 22, 39, 47, 54, 55]. Подобных описаний (термина) более в отечественной литературе не встречается, даже с учетом фонетических особенностей (более верно было бы написать «медресевидного»). Более того, в самих работах А. С. Башкирова этот термин будет упомянут еще всего лишь раз – в отчетной публикации об этих раскопках в номерах 8–9 журнала «Новый Восток».

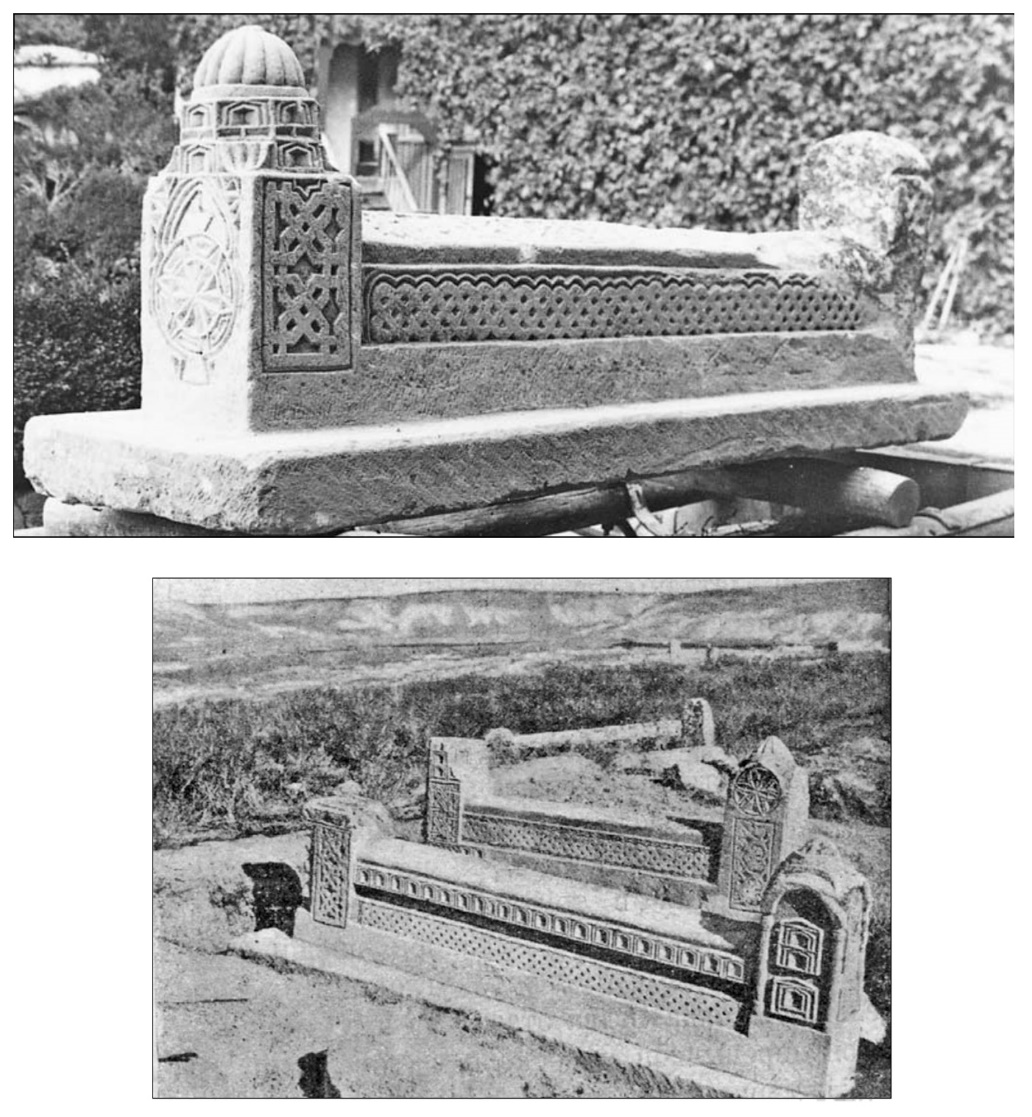

Перейдем к анализу данной публикации, в цитате сохранена орфография автора. «Двурогие надгробия Кырк-Азизлера совершают интересную эволюцию: основной корпус их и двурогие части надгробий принимают формы архитектурных деталей и не каких-либо фантастических, а вполне реальных образцов монументальных сооружений. В подобных памятниках формы настолько иногда реалистичны, точно они выполняют по особому заказу монолитные архитектурные модели. Сюжетом для этих своеобразных моделей (или архитектурных реплик в миниатюрных формах), являются монументальные сооружения погребального культа и связанные с ними соответствующие пристройки. За образцы берутся разные формы дюрбе (мавзолеи) и примыкающие к ним длинные галлерееобразные медресе (здесь и далее выделено мной – К.Ш.) или базиличного типа формы мечети» (рис. 1, внизу). Здесь же Усеином Боданинским делается примечание 1, в котором конкретизируется следующее: «В монументальной архитектуре одно дюрбе с могилой какого-либо уважаемого человека с пристроенным к нему коридорообразным медресе, а иногда два дюрбе, соединенные медресевидным корпусом, встречаются по всему мусульманскому Востоку и в особенности в Турции (напр., в Бруссе и др.)». Под Бруссой следует понимать в современной орфографии Бурсу (тур. Bursa), бывшую в 1326–1365 гг. столицей османского государства на заре его существования. До начала XX века было распространено греческое название Пруса (греч. Προύσα, Прусса), а также Брусса [3, с. 299].

Все упоминания медресе в данном тексте крайне дискуссионны и требуют отдельного комментария. Упомянутый принцип строительства «пристроенных» к дюрбе медресе для Крыма неизвестен: в обоих известных нам случаях сохранившихся крымских медресе, дюрбе в прилегающем комплексе имеет позднейшее происхождение. Дюрбе Инджибек-хатун (сводчатая усыпальница) со склепом (погребальной камерой) в одном из зимних помещений западного крыла медресе Узбека появилось путем перестройки, возможно, в связи с окончанием функционирования самого учебного заведения в последней трети XIV столетия [9, с. 716]. Дюрбе Менгли-Герая возле построенного им же медресе Зинджырлы также появилось позже сооружения медресе, рядом с ним, и непосредственно не примыкает к нему. Далее идут ассоциации по форме сооружения: длинная крытая галерея, идущая от восьмигранного купольного сооружения – «галерееобразные» и «коридорообразные» медресе. В данном случае погребальное сооружение представляет собой реплику не всего медресе, суть которого в различных формах – окруженный галереями двор, а лишь его детали – той самой крытой галереи, идущей не по кругу, а между двух «куполов» могилы.

Можно предположить, что А. С. Башкиров, говоря о аналогиях в Бурсе, комментирует наличие в обоих случаях феномена куллие – комплексов дюрбе, мечети, медресе и др. зданий и попытку передачи этого комплекса в надгробном сооружении. Дюрбе или любой формы усыпальница в османской и иногда золотоордынской традиции действительно становились центром подобных комплексов. И вновь прослеживается связь поминовения и обучения: в мечетях, входящих в состав куллие, обязательно предоставлялось помещение-табхана для длительного пребывания духовных учителей, молившихся об упокоении основателя такого комплекса. Наконец, ни одно куллие той же Бурсы, первой османской столицы, не обходилось без медресе, превращающихся из духовных училищ в «кузницу кадров» для формирующейся османской административной системы, остро нуждавшейся в грамотных чиновниках [8, с. 136]. А. С. Башкиров не указал прямой аналогии, но можно предположить, что речь идет о куллие Худавендигар в Бурсе, где Мурад I последовал практике сельджукских правителей и членов их семей, строивших мавзолеи либо в непосредственной близости от основанной ими мечети, либо даже на периферии здания медресе в расчете на регулярные поминания имени учредителя вакфа [8, с. 140].

Далее в работе У. А. Боданинского и А. С. Башкирова приводится детальная характеристика и анализ формы надгробий Кырк-Азизлера. Среди них описываются три интересующих нас, которые могут быть сопоставлены с фотографиями из личного архива.

«Развитие форм эски-юртских надгробий в область архитектурных деталей идет дальше: дюрбеобразную форму принимают оба рога надгробий; их основной монолит-корпус обрабатывается деталями внешних базиличных форм медресе» [3, с. 301].

«Надгробие № 2 (Рис. № 6 – памятник находящийся на втором плане (рис. 1 в данной статье)) с дюрбеобразными рогами и медресевидным базиличного типа корпусом увлекательно интересно по своим деталям. <…> Основной корпус надгробия уже определенно передает архитектурные формы двускатно-перекрытой галереи; так, под фризом орнаментальной ленточной плетенкой знакомых нам форм намечены врезом стрельчатые окна» [3, с. 302].

«Среди усложненных и в форме, и в деталях особо интересное надгробие по описи № 9. Этот дюрбеобразно-медресевидный памятник трактован в своеобразной перспективной форме постепенно понижающим высоту его и суживающимся от головной – западной части к восточной. Это объясняется желанием мастера придать ему не только архитектурные формы, но еще и форму гробовидного саркофага. <…> Основной корпус надгробия повторяет формы № 1, но с разницей в деталях орнаментации: также верхний этаж с часто расположенными окнами, нижний покрыт орнаментом, в виде широко-переплетающихся стеблей вьющегося растения с иссушенными листьями плюща» [3, с. 305].

Отдельно следует отметить привлекший внимание исследователей геометрический орнамент, представляющий «перекрещивающиеся продолговатые и заостренные квадратики, выродившиеся из оваликов того же положения и представляющий своеобразную форму средневекового восточного меандра». Аналоги ему А. С. Башкиров и У. А. Боданинский видели в монументальных мусульманских памятниках в Сельджукской Конии, на обрамлении арки портала Сиркели-Медресе XIII века; на мусульманских мавзолеях Ахлат’а XIII века, etc. [3, с. 300].

Датировка найденных на Кырк-Азизлере захоронений была осуществлена авторами частично, лишь для могил с сохранившимся написанием даты. В публикации 1925 года среди всех указывается два типа надгробий; второй из перечисленных, «двурогий тип», получающий усложнение до дюрбеобразно-медресевидной формы, в целом не датируется точнее, чем «близкий по времени» к первому, «древнейшему» – монолитным надгробиям. На основании имеющих дату в сохранившемся тексте надгробий, А. С. Башкиров и У. А. Боданинский делают вывод, что «Эски-Юрт своим некрополем Кырк-Азизлер дал нам памятники в большей своей части относящиеся ко 2-ой половине XIV века и к началу XV в.» [3, с. 310].

Однако находки экспедиции 1924 года не стали последними для данного памятника. В 2016 г. участок некрополя, попадающий в зону строительства, был обследован отрядом ИА РАН под руководством И. В. Рукавишниковой. Охранные раскопки В. П. Кирилко и Е. М. Пигарева прошли здесь в 2017 г. и включали в себя исследование 37 захоронений. Среди приведенных в публикации иллюстраций надгробие (рис. 2) безусловно относится к тому же типу дюрбеобразных-медресевидных надгробий по классификации А. С. Башкирова. «Южная, более древняя часть» некрополя, где оно было найдено, по мнению авторов раскопок, может датироваться XIV–XVII вв. [7, с. 59–60]. Совпадающие даты дали основание в настоящее время сделать вывод о том, что кладбище было некрополем золотоордынского городища Эски-Юрт. Некоторые исследователи, среди них М. М. Чореф, считают, что в XIV–XV вв. здесь существовал культовый центр, связанный с почитанием могил Чингизидов. В 2018 г. Институтом археологии РАН, в связи со строительством трассы «Таврида», были продолжены археологические исследования некрополя и близлежащего поселения.

Почему А. С. Башкиров использует для обозначения формы надгробий Кырк-Азизлера именно слово «медресевидное»? Учитывая приводимые ими среднеазиатские и малоазийские аналогии, можно предположить, что, впервые приступая к изучению памятников такого типа, ученые выбрали для ассоциации форму, с которой были знакомы на историографических примерах.

Конструктивно подобные «дюрбеобразные» памятники встречаются и в Старом Крыму, возле руин Солхатского медресе-мечети, исследования на месте которой проводились теми же людьми уже в следующем, 1925 году. Поэтому загадкой является то, почему в дневниках и описаниях А. С. Башкирова, несмотря на прилегание данных могил непосредственно к комплексу медресе-мечети Узбека, ни разу не встречается указание на архитектурное сходство их восьми- или шестигранного навершия или корпуса с медресе. Позднейшие исследования крымских средневековых исламских надгробных памятников не акцентируют внимания на упомянутую А. С. Башкировым «медресевидность» [1, с. 362–373]. При этом форма восьмигранных надгробий носит называние «дюрбеобразные», без дополнительного выделения медресевидного компонента [11, с. 127].

Солхатский комплекс погребений более изучен и начата его систематизация. Именно в отношении этих памятников после их исследования было сделано предположение О. Акчокраклы о том, что вертикальные восьмигранные, а также цилиндрические надгробия устанавливались над мужскими погребениями, в отличие от вертикальных плоских надгробий, которые устанавливались над погребениями женщин [2, с. 153]. По классификации М. А. Усеинова, вертикальные надмогильные солхатские памятники в форме восьмигранной призмы можно разделить на два подтипа: 1) с фигурным навершием, у которого верхняя часть памятника по форме похожа на купол дюрбе, или мужской головной убор, и 2) подтип без фигурного навершия [12, с. 206]. В новейшей его работе интересующий нас первый подтип (получивший название «баш-таш») был, в свою очередь, разделен на 5 подтипов (рис. 3), которые М. А. Усеинов связывает с видами куполов золотоордынских дюрбе: 1) 8-гранные памятники с куполообразным навершием, разделенным на 8 секторов; 2) 8-гранные памятники с навершием – рубчатым куполом, каждая грань которого внизу оканчивается сталактитом (именно этот подтип М. А. Усеинов считает описанным в работе Башкирова и Боданинского); 3) безсталактитовые навершия со стилизацией под рубчатый купол дюрбе, возможно, похожие на мужской головной убор; 4) 8-гранные с навершием-полусферой; 5) 8-гранные с коническим навершием («карандаши», похожие на купол золотоордынских дюрбе). Согласно исследованиям, такие памятники несут следующую информацию: имя, имя отца, нисба (образованная по географическому принципу), имеют диаметр восьмигранника размером от 17 до 22 см, высота целых памятников от 60 до 120 см [11, с. 126–128].

Хронологически солхатский некрополь возле медресе-мечети синхронен периоду существования комплекса, наибольшее количество могил относится к периоду 40-х годов XIV – началу XV в. Однако, по словам исследователей, 8-гранных наверший надгробий слишком много – около 40% от более чем 300 находок, для того чтобы однозначно привязать подтип «баш-таш» к захоронениям лиц, причастных к медресе. Гораздо более вероятна привязка типа к захоронению членов суфийской обители. Тем не менее, прослеживается совпадение периодов существования медресе и наибольшей концентрации памятников.

Кроме необходимости наличия обоснования выбора формы надгробия и места расположения некрополя, объяснений также требует причина возникновения и прекращения традиции погребения в данном конкретном месте. По мнению М. Г. Крамаровского, данная территория, после появления дюрбе на месте одного из помещений медресе, стала мавзолеем-мазаром [9, с. 716]. Возникает вопрос о том, что происходило с научной жизнью Солхата с момента постройки дюрбе в части медресе и до землетрясения, предположительно 1423 г., уничтожившего постройку. Функционировало ли учебное заведение параллельно с существованием на его территории дюрбе, или обучение здесь прекратилось и совершалось лишь поминовение?

Все приведенные данные дают представление о неком всплеске наук, учености, в определенный период XIV века на этой небольшой территории Солхата; жизни яркой и хорошо прослеживаемой по эпиграфическим надгробным источникам общины. При этом имеющийся диссонанс в письменных и археологических источниках приводит к необходимости заострить следующую проблему. На основании данных Ибн Батутты и Эвлии Челеби в научной литературе год за годом транслируется информация о существовании нескольких медресе (в контексте – зданий медресе) в Старом Крыму в этот период [6, с. 17]. Путем контент-анализа, проведенного А. Г. Герценом и другими исследователями, в том числе издателями и переводчиками, неоднократно доказывался факт того, что числа, приводимые средневековыми арабскими путешественниками, являются очевидным преувеличением [14, с. 10]. В то же время, археологически на территории средневекового Солхата на данный момент фиксируется лишь одно медресе, и время его существования не столь продолжительно. Число его возможных учеников и учителей, если предполагать их погребение возле «альма-матер» и связать погребения типа «баш-таш» с погребениями ученых, не превышает 40% от 300 – то есть, чуть менее 140 человек за практически 100 лет. Окончательные выводы из-за отсутствия достаточной изученности местности делать невозможно, отрицать существование иных солхатских медресе как учреждений также безосновательно. Тем не менее, трудно не выдвинуть версию, которая может быть опровергнута только фактом археологического открытия, что в Солхате было лишь одно здание, специально построенное для медресе, с особой, нашедшей отражение даже в прилегающих надгробных памятниках, архитектурой – то самое медресе Инджбек-хатун, оно же хана Узбека. После его уничтожения в результате землетрясения научная жизнь в городе затихла, а в начале XVI в. место Солхата как центра учености занял Бахчисарай, благодаря Зинджырлы-медресе. На территории Кырк-Азизлера вполне могли быть погребены лица, причастные и к нему; однако, если основываться на сходстве архитектуры, дюрбеобразно-медресевидные надгробия гораздо больше напоминают портал и оды Солхатского медресе, чем скромные очертания Зинджырлы.

Отдельного упоминания требует надгробие астронома Уруса-Ходжи в Старом Крыму. В отношении заявленной темы наличие такового надгробия может трактоваться следующим образом: он был выпускником какого-либо из крымских медресе или мог преподавать астрономию, которая, по некоторым предположениям, входила в круг изучавшихся в медресе светских наук. С другой стороны, близлежащая могила Махмуда Эхи (№ 41 по описи А. С. Башкирова) свидетельствует, по трактовке А. С. Баширова и У. А. Боданинского, о наличии в Крыму деятельности суфийского братства «эхи». Целесообразным было бы также предположить, что деятельность братства не могла быть оторвана от местности и строиться исключительно на иммиграции турецких представителей. Предположение о создании суфийскими братствами своих медресе с локальными особенностями подготовки также неоднократно фигурировало в литературе [5, с. 404].

Поиски внекрымских аналогий – трактовки местными исследователями нанесенных на надгробные памятники объемных или рельефных изображений зданий именно как медресе, дали лишь одну, достаточно далекую в хронологическом отношении находку. О ней, тем не менее, следует упомянуть. Единственным отчетливо атрибутируемым примером изображения медресе на надгробных памятниках можно считать собранные в работе H. Kamil Biçici примеры надгробий из города Гёрдес, провинции Маниса, Турция. Сам город с 1071 года принадлежал туркам, однако кладбище относится к более позднему периоду. Могилы (№№ 2, 5, 6, 7, 20, 23, 24, 28, 29), на которых нанесено изображение, трактуемое автором как медресе, примерно в равной мере распределены по общей хронологической выборке – с 1709 по 1877 гг. Изображенное на надгробиях, кроме остальных зданий, медресе, вероятнее всего, является тем самым местным медресе, о наличии которого сообщает Эвлия Челеби. Для нас в данном случае важно понять, опираясь на какие именно детали постройки, ученый выделяет из внешне сходных учреждений контур медресе. Для атрибуции изображения как медресе H. Kamil Biçici приводит следующие основания: арочно-галерейная форма купольного здания, в случае если рядом изображено два разновысотных купольных здания – это куллие из дюрбе и медресе (рис. 4). Медресе и дюрбе Гёрдеса, в отличие от большинства крымских, шестигранные [16, p. 1695–1752]. Описывая традицию изображения медресе на надгробных памятниках, ученый, в частности, ссылается на работу Yılmaz Önge, где указывается на мотив мечети в росписи и рельефном украшении анатолийского стиля, где изображались «религиозные здания, такие как мечети, медресе и гражданские здания, дворцы, особняки, фонтаны, на куполах, потолках или стенах зданий, световых люках, минаретах, а также на надгробных плитах» [17, p. 9].

Из иных аналогий можно отметить также влияние Регистана (площади трех медресе в Самарканде) на архитектуру близлежащего некрополя Шахи-Зинда. Впрочем, в городе со столь большим числом медресе сложно уследить копирование архитектурной формы одного из них для мавзолея.

Отметим также интересную деталь, касающуюся связи захоронений и медресе вплоть до настоящего времени, которая доставляет некоторые неудобства при исследовании современным ученым. Рубить деревья и кусты на кладбищах, чтобы сфотографировать надгробия или для других целей, кроме для использования их в строительстве или ремонте мечетей и медресе, по шариату не допускается [10, с. 79].

Подводя итоги и возвращаясь к выдвинутой вначале гипотезе, следует подчеркнуть, что вывод о роде занятий погребенных, исходя из формы избранного для них надгробного сооружения, может показаться излишне смелым предположением. В качестве иных факторов выбора формы надгробия, проводя этнографические параллели, невозможно упускать из внимания также личную волю покойного, финансовое положение семьи, волю семьи и местную традицию. Возможность трактовки восьмигранных крымских «дюрбеобразно-медресевидных» надгробий как признака отношения их к ученым или, по крайней мере, к мужчинам (или особо уважаемым женщинам – жертвователям, женам или родственницам шейхов) определенного социального статуса может встретить обоснованные сомнения, в первую очередь, в связи с количеством подобных могил. Однако при наличии такого варианта трактовки формы надгробного сооружения можно, вслед за А. С. Башкировым и У. А. Боданинским, рассматривать и подобную гипотезу. Вторым вариантом объяснения существования именно такой формы надгробных памятников может служить описанный выше принцип подбора мастером (или родственниками покойного) образца для конструкции надгробия среди значимых местных общественных зданий.

Отдельной исследовательской задачей остаётся создание свода надгробных «дюрбеобразно-медресевидных» и «дюрбеобразных» в целом памятников, с опорой на переводы О. Акчокраклы. Тогда будет возможна корреляция формы известных надгробий и надписей на них. Решению данной задачи будет посвящена отдельная работа.

Говоря о повсеместности подобной практики и комментируя сложность поиска аналогий, следует очерчивать границы погребальной традиции местной, иногда даже городской, культурой. Несмотря на то, что «городов учености» в исламском средневековом мире было немало, учитывая этнографические различия, каждый из них формировал особый ритм города для живых и особые порядки и традиции для образа почитания умерших.

Приводимые А. С. Башкировым и У. А. Боданинским параллели, кроме того, демонстрируют включенность крымских медресе в комплексы типа куллие путем копирования мастерами-каменотесами и резчиками реальности (формы зданий, общей орнаментики) в надгробных памятниках. При этом такую же трактовку формы надгробий исламских погребений как повторение (реплику) формы важных общественных сооружений в иных регионах пока найти не удалось.

Рис. 1. «Медресевидные надгробия» по А. С. Башкирову и У. А. Боданинскому [по: 3, c. 300, 303]

Fig. 1. A. S. Bashkirov and U. A. Bodaninskii’s “madrasah-like tombstones” [after: 3, c. 300, 303]

Рис. 2. Надгробие дюрбеобразно-медресевидной формы [по: 7, c. 60, рис. 2,4]

Fig. 2. Tombstone featuring a türbe-like or madrasah-like form [after: 7, c. 60, рис. 2,4]

Рис. 3. Типология надгробий подтипа «баш-таш» («дюрбеобразные») по М. А. Усеинову [по: 11, c. 131, рис. 1]

Fig. 3. M. A. Useinov’s typology of the tombstones of subtype “baş-taş” (“türbe-like”) [after: 11, c. 131, рис. 1]

Рис. 4. Надгробия Гёрдеша с изображением медресе [по: 16, p. 1738]

Fig. 4. Tombstones from Gördes showing a madrasah [after: 16, p. 1738]

REFERENCES

-

-

-

- Aibabina E.A. Mediaeval Gravestones from the Crimean Steppe. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria], 2021, vol. 26, pp. 362–373.

- Akchokrakly O.-N.A. Old Crimean inscriptions: based on excavations of 1928. Izvestiia Tavricheskogo obshchestva istorii, arkheologii i etnografii [Proceedings of the Tauride Society of History, Archeology and Ethnography], 1929, vol. 3, pp. 152–159.

- Bashkirov A.S., Bodaninskii U. Monuments of Crimean Tatar antiquity: Eski-Yurt. Novyi Vostok [New East], 1925, no. 8–9, pp. 295–311.

- Bodaninskii U. Sobranie sochinenii. Vol. I. Nauchnoe nasledie [Collected Works. Volume I. Scientific Heritage]. Kazan, Simferopol, Sh. Marjani Institute of History Publ., 2019, 272 p.

- Bodaninskii U. Sobranie sochinenii. Vol. III. Materialy: dnevniki ehkspeditsii, risunki, plany, otchety i dr. Bakhchisaraiskogo dvortsa-muzeya (1920–1934) [Collected Works. Volume III. Materials: expedition diaries, drawings, plans, reports, etc. of the Bakhchisarai Palace Museum (1920–1934)]. Kazan, Simferopol, Sh. Marjani Institute of History Publ., 2020, 544 p.

- Boitsova E.E., Gankevich V.Yu., Muratova E.S., Khairedinova Z.Z. Islam v Krymu: ocherki istorii funktsionirovaniya musul’manskikh institutov [Islam in Crimea: essays on the history of the functioning of Muslim institutions]. Simferopol, Elinyo Publ., 2009, 432 p.

- Kirilko V.P., Pigarev E.M. Research of the Kirk-Azizler burial ground in 2017. Istoriia i arkheologiia Kryma [History and archaeology of Crimea], 2018, vol. 8, pp. 59–60.

- Kononenko E.I. The role of kulliye in the layout of early Ottoman Bursa. Voprosy vseobshchei istorii arkhitektury [Questions of general history of architecture], 2016, no. 1 (6), pp. 133–148.

- Kramarovsky M.G., Seydaliev E.I. A Türbe of the late fourteenth or early fifteenth century in Solkhat (new materials). Zolotoordynskoe obozrenie [Golden Horde Review], 2020, vol. 8, no. 4, pp. 714–736. DOI: 10.22378/2313-6197.2020-8-4.714-736.

- Mammaev M.M. Muslim gravestones of the 14th–15th centuries from the village of Kubachi: features of decorative finishing. Vestnik Instituta istorii, arkheologii i etnografii DNTs RAN [Bulletin of the Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Dagestan Scientific Center of RAS], 2017, no. 3 (51), pp. 77–99.

- Useinov M.A. Octagonal gravestones of the city of Solkhat/Kyrgyzstan: typology of forms. E.I. Seydaliev (ed.), Solkhatskie chteniia II. Prichernomor’e v epokhu globalizatsii: Vostok i Zapad v kul’ture Kryma (g. Staryi Krym, 12 sentiabryi 2024 g.): Materialy nauchnoi konferentsii [Solkhat readings II. The Black Sea region in the era of globalization: East and West in the culture of Crimea (Stary Krym, September 12, 2024): Proceedings of the scientific conference]. Simferopol, Arial Publ., 2024, pp. 126–132.

- Useinov M.A. Stary Krym Muslim gravestones of the Golden Horde period (exemplified by a subtype in the form of an octagonal prism with no figured top section). Arkheologiya evraziiskikh stepei [Archaeоlogy of the Eurasian steppes], 2017, no. 6, pp. 205–209.

- Photos of Bakhchisarai Monuments, 1924. Otdel pis’mennykh istochnikov GIM [Department of Written Sources, State Historical Museum], F. 598, Op. 1, D. 25, pp. 22–55.

- Chelebi E. Kniga puteshestviya. Krym i sopredel’nye oblasti (Izvlecheniya iz sochineniya turetskogo puteshestvennika XVII veka) [The Book of Travel. Crimea and Adjacent Regions (Extracts from the Work of a 17th Century Turkish Traveler)]. Transl. and comment. by E.V. Bakhrevsky. Simferopol, Dolya Publ., 2008, 274 p.

- Shul’man K. D. Education and scholarship in the philosophy and worldviews of Islam: a vision from within and outside the culture. Prakticheskaya filosofiya: sostoyanie i perspektivy. Sbornik materialov VI nauchnoi konferentsii, Simferopol – Yalta, 24–26.05.2023 [Practical philosophy: state and prospects. Collection of materials of the VI scientific conference, Simferopol – Yalta, May 24–26, 2023], Simferopol, Arial Publ., 2023, pp. 271–275.

-

-