Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

Институт археологии Российской академии наук, Москва, Россия o.roumiantseva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5648-6079

Эльзара Айдеровна Хайрединова

Институт археологии Крыма Российской академии наук, Симферополь, Россия khairedinovaz@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-1362-757X

Артем Маратович Исмагулов1 Расим Рамилевич Сайфутяров2 Павел Александрович Волков3

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 1 isamgulov.art@mail.ru, https://orcid.org/0009-0006-7164-9407 2 rosya01@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5185-8838 3 volkov.pavel.msu@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5393-6847

Валерий Евгеньевич Науменко

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия byzance@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-2590-6314

Елена Юрьевна Терещенко

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия elenatereschenko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5035-6978

Аннотация. Химический состав 39 образцов оконного стекла из памятников Юго-Западного Крыма (Херсонес и его округа, Мангуп, Эски-Кермен) был изучен методами РЭМ/ЭРМ и ЛА-ИСП-МС. Судя по изученным материалам, самые ранние находки оконного стекла в Херсонесе и на Мангупе относятся к периоду не позже V – начала VI в. Большая часть стекла, использованного для изготовления окон в ранневизантийское время, происходит из Египта (серии содового стекла Foy-3.2, 2.1, группа HIMT), хотя на Мангупе встречены единичные находки из сиро-палестинского стекла. К ранневизантийскому периоду относятся все находки из Херсонеса, из квартала L, существовавшего в XI–XIII вв., где они происходят, очевидно, из переотложенных слоев. Начиная со второй половины VII в., обнаруженное в Юго-Западном Крыму оконное стекло (серия Foy-2.2) несет признаки интенсивной вторичной переработки материала более раннего времени. Вероятно, именно эта практика широко применялась здесь в период массового строительства небольших храмов, возводившихся для нужд общин, до XI в. Судя по материалам Эски-Кермена, в XI–XIII вв. в регионе распространяется стекло на золе солончаковых растений (преимущественно левантийское), а также «византийское», произведенное, предположительно, в Малой Азии.

Ключевые слова: Византия, Юго-Западный Крым, Херсонес–Херсон и его округа, Мангуп, Эски-Кермен, оконное стекло, РЭМ/ЭРМ, ЛА-ИСП-МС, Foy-3.2, 2.1, 2.2, стекло на золе растений, стекло с высоким содержанием бора и лития

Благодарности: Исследования выполнены при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Минобрнауки России в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии № 075-15-2023-010 от 21.02.2023 (15.СИН.21.0024).

WINDOW GLASS FROM THE MEDIEVAL SITES

OF THE SOUTH-WESTERN CRIMEA: COMPOSITION,

ORIGIN, CHRONOLOGICAL VARIATIONS

Olga S. Rumyantseva

Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia o.roumiantseva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5648-6079

259

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

Elzara А. Khairedinova

Institute of Archaeology of the Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simferopol, Russia khairedinovaz@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-1362-757X

Artem M. Ismagulov1 Rasim R. Saifutiarov2 Pavel A. Volkov3

National Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia 1 isamgulov.art@mail.ru, https://orcid.org/0009-0006-7164-9407 2 rosya01@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5185-8838 3 volkov.pavel.msu@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5393-6847

Valerii E. Naumenko

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia byzance@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-2590-6314

Elena Yu. Tereshchenko

National Research Center “Kurchatov Institute,” Moscow, Russia elenatereschenko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5035-6978

Abstract. The chemical composition of 39 samples of window glass from the South-Western Crimea has been studied with SEM-EDS and LA-ICP-MS techniques. Judging by the studied dataset, the earliest findings of glass window panes from Chersonese and Mangup are dated to the 5 th –

early 6 th

century at the latest.

The most of window panes of the early Byzantine period are made of natron glass of the Egyptian origin (series Foy-3.2, 2.1, HIMT group), although isolated finds made of Levantine glass has been also attested at Mangup. All the window panes’ fragments from the district L of Chersonese, which existed in the 11th–13th centuries, are dated to the early Byzantine period according to their composition. Probably they originate from the disturbed layers of the earlier period. Starting from the mid-7th century, window glass discovered in the South-Western Crimea (Foy-2.2 series) demonstrates signs of extensive recycling of material from an earlier time. It is likely that this practice was widely used here during the period of active construction of small churches erected for the needs of local communities until the 11th

century. Judging by the materials

from Eski-Kermen, plant ash glass (mostly of the Levantine origin) as well as “Byzantine” glass likely produced in Western Anatolia, reached the region in the 11th–13th centuries.

Key words: Byzantium, south-western Crimea, Chersonese–Kherson and its neighborhood, Mangup, Eski-Kermen, window glass, SEM-EDS, LA-ICP-MS, Foy-3.2, 2.1, 2.2, plant ash glass, high-boron and lithium glass

Acknowledgments: The research was carried out with the financial support of the Russian Federation through the Ministry of Science and Higher Education within the framework of the Federal Budget Grant Agreement no. 075-15-2023-010 dated 21.02.2023 (15.SIN.21.0024).

Оконное стекло – особый вид археологического источника, объединяющего в себе информацию о монументальном строительстве, быте и технологических традициях древнего населения. Оконные стекла встречаются уже в слоях Помпей и Геркуланума, погибших при извержении Везувия в 79 г. н.э., и долгое время эти находки считались наиболее древними. Однако сегодня известны и более ранние находки, датируемые первой половиной I в. н.э. [1, p. 15]. Распространение оконного стекла на юге Восточной Европы связано с влиянием римской и византийской цивилизаций. К сожалению, стандартный набор техник изготовления и фрагментарность находок в слоях поселений делают оконное стекло источником, не привлекающим пристального внимания специалистов, и в результате – малоинформативным. Изучение химического состава с применением современных аналитических техник, а также обширная сопоставительная база, созданная за последние десятилетия на основе состава стекла Восточного Средиземноморья и Европы римского времени и эпохи Средневековья, открывают принципиально новые возможности в работе со стеклом, найденным при археологических раскопках. Состав стекла позволяет определить регион его производства, уточнить хронологию находок, получить новую информацию о производственных традициях древних мастеров и направлениях культурных контактов населения.

260

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

Эти вопросы были рассмотрены нами при исследовании химического состава 39 образцов оконного стекла, происходящего из памятников Юго-Западного Крыма византийского времени. Среди задач нашей работы – сопоставление состава изучаемых объектов с группами стекла, выявленными на материалах Европы и средиземноморского региона, и уточнение их происхождения; сравнение дат, полученных на основе состава стекла и контекста находок. Основная цель работы – на основе полученных данных наметить динамику и, возможно, региональные особенности распространения стекла различного происхождения на территории Юго-Западного Крыма.

Необходимо подчеркнуть, что стекло в рассматриваемый период служило предметом торговли на дальние расстояния в виде полуфабрикатов, широко использовавшихся мастерскими по производству готовых изделий [2; и многие другие]. Поэтому химический состав позволяет определить регион производства самого стекла, но не изделий из него. В то же время, вероятность местного производства оконного стекла намного выше, чем сосудов и украшений, которые было проще перевозить. При этом не следует полностью исключать вероятность его импорта из других регионов, тем более что подобные примеры известны, по меньшей мере, в римское время [3].

Изучение основного состава пилотной серии оконного стекла из Юго-Западного Крыма недавно проведено по находкам из храма в Горзувитах и небольшой группе образцов из Мангупа [4]. Эти данные привлекаются к исследованию в качестве сравнительных. Материалы, публикуемые в данной работе, более представительны как по географии, так и по хронологии находок; кроме того, изучен не только основной состав образцов, но и содержание следовых элементов, что существенно повышает их информативность как источника.

Исследованные материалы

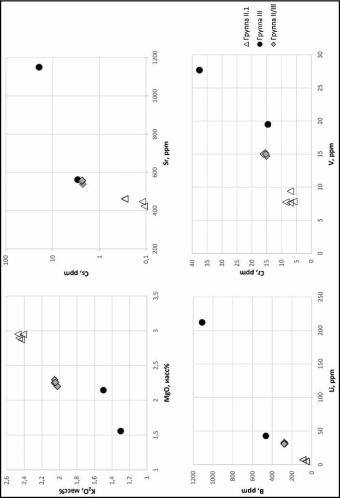

Для исследования отобрано 39 образцов оконного стекла из раскопок в Херсонесе и его округе, на территории Мангупского городища и города на плато Эски-Кермен (табл. 1).

Шесть образцов (табл. 1, образцы Х-9–14) найдены в южном районе Херсонесского городища, в квартале L, в ходе раскопок 2017 г. Л. В. Седиковой1. Фрагменты оконных стекол собраны в засыпи помещений одной из усадеб, погибшей в конце XIII в. [5, с. 108–109].

Семь образцов отобрано из находок, выявленных в ходе раскопок Т. Ю. Яшаевой2 пещерного храма-мартирия на загородном юго-восточном некрополе Херсонеса, высеченного в восточном склоне Девичьей Горы (табл. 1, обр. ДГ-23) [6] и на юго-западной границе Гераклейского полуострова, на мысе Виноградный (табл. 1, обр. МВ-15–21). На Девичьей Горе фрагмент стекла обнаружен в засыпи ямы 6 (цистерна или крипта). Время засыпи ямы относится к VI – первой половине VII в. На мысе Виноградный раскопано два пещерных комплекса с храмами [7]. В комплексе с пещерным храмом 2, датированном XIII – первой половиной XIV в., фрагменты оконного стекла (табл. 1, обр. МВ-15, 16) найдены рядом с оконным проемом в юго-восточной части южной стены, тогда как в комплексе с пещерным храмом 3 взятые для исследования образцы оконного стекла (табл. 1, обр. МВ-17–21) обнаружены под апсидой, в темно-сером слое, датированном Т. Ю. Яшаевой концом VI – VII в.

Большинство образцов оконных стекол происходит из так называемых пещерных городов, располагавшихся на плато Мангуп и Эски-Кермен. Образцы мангупских3 оконных стекол происходят из цитадели на мысе Тешкли-Бурун (табл. 1, обр. М-1–5), жилых

- Искренне благодарим Ларису Васильевну Седикову за предоставленные для исследования материалы.

- Приносим благодарность Татьяне Юсуфовне Яшаевой за возможность работать с материалами из ее раскопок.

- Выражаем признательность А. Г. Герцену, руководителю Мангупской археологической экспедиции КФУ им. В. И. Вернадского, за возможность использования в работе неопубликованных материалов раскопок памятника.

261

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

кварталов к северо-западу от церкви св. Константина (табл. 1, обр. М-6–7), верховьев мыса Чуфут-Чеарган-Бурун (табл. 1, обр. М-8–10) и пещерной церкви на поляне Кильсе- Тубю у северного подножия Мангупского плато (табл. 1, обр. М-11). Хронологически они относятся к двум важным периодам в истории городища – фемному (около 841 г. – середины XI в.), когда городской характер застройки на памятнике прослеживается уже достаточно явно, и феодоритскому (около 1400–1475 гг.), когда Мангуп имел статус столицы княжества Феодоро в Юго-Западном Крыму.

На плато Эски-Кермен образцы оконных стекол взяты из трех объектов: из центральной части города – из слоя разрушения конца XIII в. (табл. 1, обр. ЭК-3–4/22); из одно- нефного храма в квартале II, построенного на рубеже X–XI вв. и погибшего в пожаре конца XIII в. (табл. 1, обр. ЭК-21, 32, 8–9/22), и из северного квартала (табл. 1, обр. ЭК- 5/22) – из заполнения хранилища в помещении 2 с находками XII–XIII вв.

Методика исследования

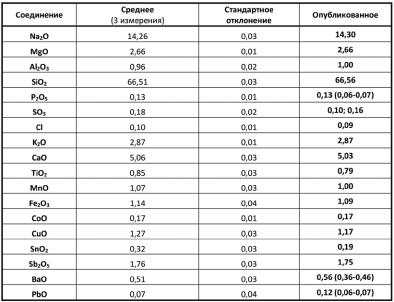

Анализ состава стекла проведен двумя методами – масс-спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой с пробоотбором лазерной абляцией (ЛА–ИСП–МС) и растровой электронной микроскопией с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом (РЭМ/ЭРМ) (табл. 2–5).

Методом ЛА–ИСП–МС изучен основной состав стекла и определены содержания микропримесей. Измерения выполнялись с использованием квадрупольного масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой ELAN DRC-е (Perkin Elmer, США). Для лазерного пробоотбора применялась приставка NWR 213 (New Wave Research, США). Размер апертуры лазера – 80 мкм, шаблон сканирования – линия, мощность лазерного луча ~ 8 Дж/см2, частота импульсов – 10 Гц, скорость сканирования – 15 мкм/с. За результат анализа для каждого образца принималось среднее значение не менее трех однородных измерений. Перед выполнением измерений проводили предварительную очистку поверхности путем «преабляции». Для построения градуировочной зависимости основных компонентов использовали стандартный образец стекла NIST620, для примесных элементов – NIST 610, в качестве образца контроля использовали стандарт NIST 612. Через каждые 5–7 образцов измерялись составы стандартов NIST для контроля воспроизводимости измерений. По большинству основных компонентов среднеквадратическое отклонение (СКО) определяемых концентраций находилось в пределе 1–3%, для примесных компонентов диапазон СКО – 2–6%, в зависимости от элемента. Предел обнаружения по урану U составил 50 мкг/г (3 СКО фона). Ошибка анализа для большинства элементов основного состава (в концентрациях более 1%) находилась в пределах 5%, для большинства микропримесей – до 10%, для мышьяка, железа, хрома и цинка – в пределах 15%. В ходе исследований не удалось добиться удовлетворитель – ных воспроизводимости и погрешности для серы и хлора. Учитывая это, а также отсутствие дополнительного стандартного образца для контроля содержаний ряда элементов в концентрациях более 0,1%, дополнительно было проведено исследование основного состава стекла методом РЭМ/ЭРМ (см. ниже). Погрешность для галлия и цинка в концентрациях менее 100 ppm превысила 20%; в связи с этим данные по ним приводятся справочно и не учитываются при интерпретации. Результаты полученных измерений нормировались на 100% по сумме оксидов измеренных элементов.

Для проведения исследований методом РЭМ/ЭРМ фрагменты образцов были закреплены в эпоксидной смоле, подготовленные «шашки» шлифовались до получения цилиндрической формы с плоскопараллельными основаниями и полировались алмазной суспензией. Перед измерениями поверхность образцов запылялась слоем углерода толщиной 100 нм. Измерения выполнялись с использованием электронного микроскопа JSM 7100F (Jeol, Япония) с детектором X-Max 50 (Oxford Instruments, Великобритания), для обработки результатов использовалось программное обеспечение Aztec. Для съемки образцы закреплялись в держателе в положении по нормали к пучку электронов с от

262

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

клонением не более 2°. Параметры съемки: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток пучка 1,5 нА, рабочее расстояние 10 мм. Перед съемкой проводилось калибровка положений пиков по кремнию и кобальту, предварительная калибровка интенсивности проводилось по монокристаллическому кремнию с чистотой 5N. Проверка интенсивности сигнала по монокристаллу кремния выполнялась через каждые 5 образцов. Накопление сигнала с образцов проводилось с участка 100*100 мкм по живому времени 60 с. За результат принимали среднее значение трех однородных измерений. Для проверки воспроизводимости измерений и ошибки анализа использовался стандарт Сorning Museum of Glass A (табл. 2). Результаты приводятся без нормировки, с суммой элементов 98–102% (табл. 3).

Сопоставление результатов анализа, полученных разными методами, показывает удовлетворительную сходимость данных ЛА-ИСП-МС и РЭМ/ЭРМ по оксидам натрия, магния, алюминия, кремния, фосфора (в концентрации более 0,1%4), калия, кальция и железа – для этих компонентов можно учитывать результаты анализа обоими методами (табл. 3–4). Существенно разнятся данные по содержанию титана и марганца (в среднем на 29% и 21%). Марганец, учитывая то, что его концентрации сопоставимы в образцах и эталоне СMG A, рассматривается на основе данных РЭМ/ЭРМ. Для серы и хлора публикуются также данные РЭМ/ЭРМ; для титана и свинца, которые содержатся в изучаемом стекле в низких концентрациях, а также всех элементов с содержаниями ниже 0,1% рассматриваются результаты ЛА-ИСП-МС (табл. 4–5).

Результаты

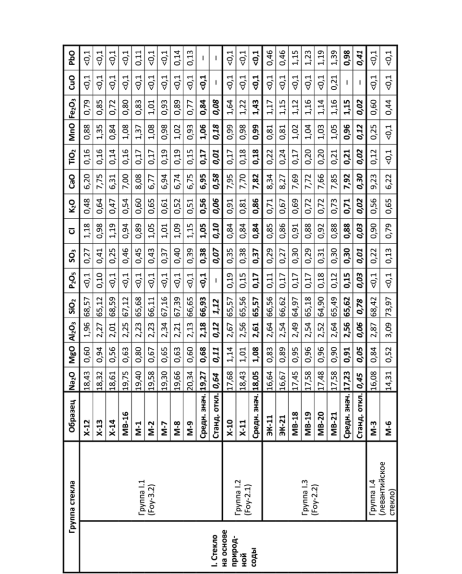

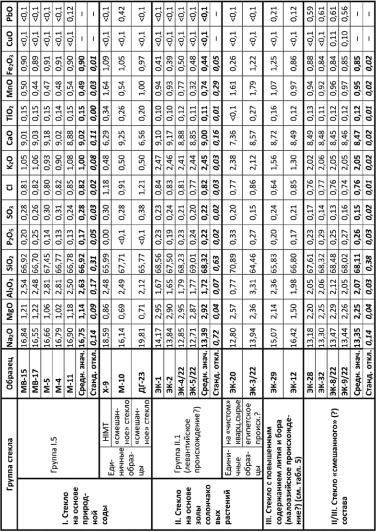

Группы оконного стекла, выделяемые на основании состава. Все изученные 39 образцов оконного стекла представляют собой натриево-кальциево-кремнеземное стекло (Na-Ca-Si). Среди них встречено стекло, сваренное с использованием разных видов сырья.

- Стекло на основе природной соды.

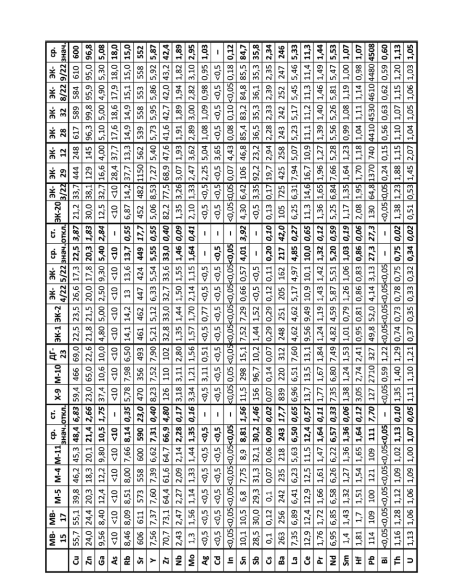

В 27 образцах содержание K O и MgO не превышает 1,1 и 1,2% соответственно

2

(рис. 1). Они относятся к стеклу, сваренному на основе природной соды. У большинства из них, за редким исключением, выражены признаки вторичного использования – повышены содержания металлов, связанных с красителями – кобальта, меди, олова, свинца, присутствие которых не характерно для неокрашенных стекол, а также сурьмы, которая использовалась в стеклоделательном производстве в более ранний период (до рубежа IV–V вв.) как обесцвечиватель или глушитель [8, там же см. ссылки на литературу]. Это означает, что данные оконные стекла получены либо из стекла-сырца с примесью стекольного боя, собранного для нужд стеклоделательного производства, либо полностью изготовлены из вторично переработанного стекла [8; 9, там же ссылки на литературу; на русском языке – 10].

Среди стекла, сваренного на основе природной соды, выделяются следующие группы.

Группа I.1. Наиболее представительна группа образцов, соответствующих по составу серии Foy-3.2, широко распространенной в Средиземноморье и европейских провинциях Римской империи в IV (возможно, исключая начало) – начале / первой половине VI в. [2; 10; 11, p. 63; 12, p. 86]. Происхождение стекла данной группы связывается с Египтом [14; 12 и др.]. Ее характеризует высокое среднее содержание натрия (19,27%

Na O), низкое содержание алюминия (2,18% Al O ), кальция (6,95% CaO), а также ка- 2 2 3

лия, магния и фосфора, а также низкое содержание микропримесей, входящих в состав

песка – ванадия, хрома, титана, циркония и др., при относительно высоком содержании

стронция (в среднем – 513 ppm); два образца – Х-13 и М-1 – соответствуют подгруппе

с высоким содержанием Sr, выделяемой в рамках серии Foy-3.2 [12] (табл. 3–5). Стекло

данной группы обесцвечено марганцем (в среднем, 1,06% MnO).

В изучаемой выборке группа I.1 представлена 9 образцами. Три из них (обр. Х-12–14) происходят из квартала L Херсонесского городища. Слой, отложившийся здесь в период

- Здесь и далее все данные приведены в масс.% и ppm

263

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

существования квартала, датируется XI–XIII вв., т.е. временем существенно более поздним, чем период распространения стекла серии Foy-3.2. Однако изучаемые фрагменты оконного стекла могли попасть сюда из слоев более раннего времени, подстилающих горизонт XI–XIII вв. Один образец (МВ-16) принадлежит находке с мыса Виноградного, связанной с расположенным здесь храмом 3, датирующимся VI–VII вв. Пять образцов (М-1, 2, 7–9) происходят с территории Мангупского городища из более поздних горизонтов. Один из них (М-9) обнаружен в шурфе на мысе Чуфут-Чеарган-Бурун, в слое 7, датированном IX – началом X в., два – в жилом квартале IX – начала XI в., расположенном к северо-западу от церкви Святого Константина (М-7, 8), еще два – в цитадели Мангупа, в горизонте, относящемся к периоду около 1425–1475 гг. (М-1, 2).

Только у двух из девяти образов серии Foy-3.2 практически не выражены признаки вторичного использования. Они происходят из квартала L Херсонеса (обр. 12 и 14); остальные характеризуются, прежде всего, высоким содержанием свинца (108–278 ppm) (табл. 5). Высококачественное стекло данной серии, найденное на территории ряда римских провинций, чаще всего не содержит выраженных признаков вторичного использования [12, p. 64], однако в Британии, расположенной на периферии и испытывавшей, вероятно, недостаток в «свежем» сырце, для стекла, близкого серии Foy-3.2 (HIMT-2 по терминологии авторов публикации [11]), характерны выраженные признаки вторичной переработки [15, p. 39]. Судя по материалам могильника Фронтовое 3, они крайне характерны и для аналогичного стекла из Юго-Западного Крыма [16].

Группа I.2. Два образца (табл. 3–5, обр. Х-10, 11) наиболее близки серии Foy-2.1 [2; 17] (или HLIMT [18]), получившей распространение со второй половины V/VI до, по меньшей мере, середины VII в. [подробнее, в т.ч. ссылки на литературу, см.: 4]. От стекла серии Foy-3.2 ее отличают более высокие содержания элементов, характеризующих состав песка, а также повышенное содержание фосфора (в среднем 0,16 P O ),

25

очень высокое содержание стронция, попадавшего в стекло одновременно с песком и с марганцевым сырьем (631 и 657 ppm), и более выраженные признаки использования в производстве стекольного боя (повышенные содержания сурьмы, свинца, а также меди, олова, кобальта и др. элементов, связанных с красителями) [12; 17]. Признаки интенсивного применения данной практики присутствуют и в образцах исследуемой выборки (содержание меди – 93 и 113 ppm, сурьмы – 69 и 84 ppm, свинца – 231 и 277 ppm). Оба образца происходят из построек квартала L Херсонеса, время существования которых относится к XI–XIII вв., однако на данном участке фрагменты оконного стекла могут быть связаны с примесью из более ранних слоев.

Группа I.3. Шесть образцов оконного стекла по химическому составу можно соотнести с серией Foy-2.2 (табл. 3–5, обр. ЭК-11, 21, МВ-18–21). Стекло данной серии практически идентично серии Foy-2.1, отличаясь при этом крайне высокой концентрацией в не окрашенном намеренно стекле элементов, связанных с красителями (прежде всего, меди, олова и свинца). Стекло данной серии считается продуктом вторичной переработки материала серии Foy-2.1 [2, p. 45; 15, p. 40–41]. Перечисленные элементы могли накапливаться в нем либо в ходе многочисленных циклов переработки, либо при добавлении в стекломассу для объема окрашенного стекла (считается, что в этой роли могла использоваться мозаичная смальта или отходы производства цветного оконного стекла и посуды [19, 20; обзор на русском языке – 4]). От прочих групп содового стекла эту группу отличают также незначительные (более 10 ppm) концентрации мышьяка, серебра (2,5–7 ppm), висмута (1–3 ppm), также, возможно, связанные с практикой вторичной переработки. Время распространения стекла серии Foy-2.2 на территории Западной Европы – конец VII – X в., в то время как стекло серии Foy-2.1 датируется второй половиной V/VI – серединой VII в.

Использование стекла более раннего времени, носящего ярко выраженные признаки вторичной переработки, в последней четверти I – начале II тыс. н.э. было распространенным явлением. Сбор и интенсивная переработка на территории Европы в это время

264

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

более раннего содового стекла объясняется, по мнению исследователей, прежде всего, существенным спадом интенсивности морской торговли между Западным и Восточным Средиземноморьем. Максимум этого спада приходится на VIII–IX вв., что фиксируется не только по стеклу, но также по керамике и некоторым другим материалам. Вероятно, ближневосточное стекло перестает в это время достигать Европы. К IX в. свежее содовое стекло из стекловаренных центров Юго-Восточного Средиземноморья более не было доступно [20]. Спад морской торговли происходит на фоне снижения объемов производства стекла на природной соде сначала в Леванте, позже – в Египте, и постепенного перехода на зольное сырье. Кроме того, ближневосточные стекловаренные центры были ориентированы в это время на удовлетворение нужд раннеисламского монументального строительства, масштабно развернувшегося в VIII в., где и были задействованы их основные мощности [15]. Одновременно с этим, исследователи предполагают, что стеклоделы в Европе не нуждались критически в свежем импорте стекла-сырца, так как более древние постройки, видимо, полностью удовлетворяли их потребности в сырье, что могло способствовать быстрому формированию более гибкой системы производства, основанной, главным образом, на вторичной переработке более древнего стекла [20; см. подробнее: 4].

В Юго-Западном Крыму оконное стекло серии Foy-2.2 также выявлено в Горзувитах, где его находки связаны с «нижним» храмом, датированным исследователями XI в., не исключая и немногим более раннюю дату постройки здания [21]. Кроме того, образцы стекла названной серии известны и в надежно датируемых археологических комплексах Мангупского городища середины IX – начала X в., а также в горизонтах более позднего времени, где они могли быть найдены в переотложенном состоянии [4].

В исследуемой выборке два образца стекла серии Foy-2.2 (ЭК-11, 21) происходят из Эски-Кермена. Один из них выявлен в центре города, в слое разрушения помещения 1, расположенного к юго-западу от главной базилики. Помещение погибло в пожаре во время набега войск Ногая 1299 г. [22, с. 138–139]. Второе оконное стекло такого состава найдено в квартале II, при зачистке апсиды однонефного храма, построенного на рубеже X–XI вв. и просуществовавшего до гибели города в конце XIII в. Четыре образца стекла происходят из пещерного храма 3 на мысе Виноградном (МВ-18–21); они были найдены в темно-сером слое VI–VII вв. под апсидой.

Группа I.4. Два образца из Мангупа (табл. 3–5, М-3, 6) имеют состав, типичный

для стекла сиро-палестинского производства. Их отличает низкое содержание натрия

(14,85 и 16,25% Na O), титана (0,07 и 0,09% TiO ), ванадия (7 и 10 ppm), циркония (40 22

и 50 ppm) и некоторых других элементов, характеризующих состав левантийских пе – сков, использовавшихся стеклоделами в качестве сырья. Отличительной чертой этих образцов является также отсутствие намеренно введенного обесцвечивателя. В одном из них (табл. 5, обр. М-6) содержание марганца и сурьмы не превышает естественную концентрацию в сырье (0,022% MnO и 1,14 ppm Sb) [8, там же см. ссылки], во втором (табл. 5, обр. М-3) их содержание типично для стекла, в состав которого был добавлен стекольный бой, содержащий обесцвечиватель (0,14% MnO и 10,4 ppm Sb). Вторичное использование стекла маркирует и незначительно повышенное содержание свинца (87 ppm); во втором образце этот признак не выражен. Говорить о дате данных образцов на основании состава сложно. По соотношению кальция, алюминия, кремния, железа и марганца один из них (М-3) несколько ближе сиро-палестинскому стеклу римского времени и стеклу из Джаламе IV в., изученному на территории Израиля, чем продукции из стекловаренного центра VI–VII вв. в Аполлонии (Израиль); второй (М-6) соответствует по составу стеклу из Аполлонии. Дополнительно, учитывая отсутствие в нем обесцве- чивателя, можно предполагать, что это стекло датируется VI–VII вв. [20, p. 343–344, fig. 22,2; 15, p. 85, fig. 23].

Одна из находок из стекла сиро-палестинского происхождения (обр. М-3) – предположительно, более ранняя – обнаружена в цитадели Мангупа, в контексте, датирую

265

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

щемся приблизительно 1425–1475 гг. Вторая (М-6) – вероятно, более поздняя – в здании жилого квартала, расположенного к северо-западу от церкви Святого Константина, к контексте X – первой половины XI в. В это время стекло подобного состава уже не производится в Сиро-Палестинском регионе. Приблизительно в VIII в. стекло левантийской I группы сменяется левантийским II, вероятно, вследствие изменения локации стекловаренных центров, а в IX в. регион переходит на иное сырье – с природной соды на золу солончаковых растений [24; 15, p. 107–108].

Группа I.5. Особую, однородную группу составляют еще 5 образцов, которые можно определить как стекло, сваренное на основе природной соды. Содержание оксидов калия и магния в них – около 1%. Это стекло наиболее близко по основному составу серии Foy-2.1, с незначительно повышенными содержаниями оксидов калия, магния и фосфора и чуть более низкими содержаниями оксида железа и титана (табл. 3–4, обр. МВ-15, 17, М-5, 4, 11). Однако наиболее существенным отличием является низкое содержание в образцах данной группы марганца (0,49% MnO), не характерное для намеренно обесцвеченного стекла: в стекле серии Foy-2.1(2.2) его концентрация составляет в среднем 0,8–0,9% MnO; не ниже оно и в стекле других групп египетского происхожде – ния (Foy-3.2, HIMT). На уровне следовых элементов, от стекла группы Foy-2 его отличают более низкие концентрации ванадия, хрома, галлия и циркония (табл. 5, группа I.5). Слегка завышенные концентрации магния, калия и фосфора можно было бы объяснить присутствием в стекломассе незначительной доли стекла, сваренного на золе солончаковых растений или накоплением этих элементов в ходе длительного пребывания в печи (это случается чаще всего в ходе нескольких циклов вторичной переработки [25; 26]). Однако это не объясняет других особенностей данной группы – прежде всего, низкого содержания марганца. Среди содового стекла низкие или следовые концентрации марганца характерны для продукции левантийского происхождения, однако данную группу отличают более высокие содержания натрия, магния, калия, фосфора, титана, железа и значительной части следовых элементов, характеризующих состав песка. Повышенное содержание свинца в этих образцах (в концентрациях 100–121 ppm) говорит о том, что данное стекло подвергалось вторичной переработке; прочие признаки данной практики выражены умеренно (табл. 5, группа I.5).

Два из пяти образцов стекла этой группы происходят с мыса Виноградный и связаны с пещерными храмами 2 (МВ-15) и 3 (МВ-17), три образца – с территории Мангупа (М-5, 4, 11). Стекло этой исключительно однородной по составу группы встречено в контекстах, крайне разнородных хронологически. Самый ранний из них связан с объектом ранневизантийского времени (МВ-17). Он был найден в темно-сером слое под апсидой пещерного храма 3, который датируется VI–VII вв. На Мангупе по одной находке происходит из 4-го слоя пещерной церкви (М-11), расположенной на поляне Кильсе-Ту- бю (IX – начало X в.) и с юго-восточного склона мыса Текшли-Бурун, из слоя X – первой половины XI в. (М-5). Самые поздние находки оконного стекла такого состава происходят с мыса Виноградный, из западного помещения пещерного храма 2 XIII – первой половины XIV в. (МВ-17) и из цитадели Мангупа, где подобная находка (М-4) была обнаружена в контексте 1425–1474 гг.

Единичные образцы содового стекла. Один образец из квартала L Херсонеса (Х-9) относится к группе HIMT (high iron, manganese, titanium), получившей распространение на территории римских провинций в IV–V вв. [15, p. 36–38, там же см. ссылки на литературу]. По материалам римской Британии время появления стекла группы HIMT определяется точнее, чем в других регионах – серединой IV в. [11]. Это стекло характеризуют

высокие содержания натрия (18,59% Na O), титана (0,23% TiO ), железа (1,09% Fe O )

2 2 2 3

и марганца (1,64% MnO), при низком содержании кальция (6,29% CaO) (табл. 3–5) [27].

На уровне следовых элементов данный образец отличают высокое содержание бария

(839 ppm) и циркония (126 ppm), также характерные для стекла группы HIMT [там же].

Повышенные концентрации элементов, маркирующих вторичное использование в про

266

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

изводстве стеклобоя (Cu – 59 ppm, Sb – 156 ppm, Pb – 127 ppm) – характерный признак стекла данной группы.

Один из изученных образцов (ДГ-23) занимает промежуточное положение между стеклом групп HIMT и Foy-3.2. В данном случае наиболее вероятно смешение стекла данных (а возможно, также и иных) групп в ходе вторичной переработки. Повышенные содержания элементов, маркирующих использование стекольного боя (в первую очередь, свинца – 327 ppm и меди – 69 ppm), косвенно подтверждают данную гипотезу. Данный фрагмент оконного стекла происходит из цистерны, связанной с пещерным храмом на Девичьей горе. Цистерна была засыпана в VI – первой половине VII в., что определяет terminus ante quem данной находки.

Один образец из Мангупа (М-10) имеет состав, который не может быть соотнесен ни с одной из известных групп стекла, сваренного на основе природной соды. Соотношение и содержание натрия, алюминия, кальция сближают его со стеклом сиро-палестинского производства, при этом высокое содержание титана и циркония (0,19% TiO

2

и 110 ppm Zr) более типичны для групп египетского происхождения – HIMT и Foy- 2.1. Крайне высоки содержания маркеров вторичной переработки стекла (содержание меди – 466 ppm, сурьмы – 97 ppm, свинца – 2710 ppm) (табл. 3–5). Очевидно, данное стекло изготовлено с применением высокой доли стеклобоя разного состава (или, возможно, исключительно из него). Столь высокое содержание элементов, маркирующих вторичное использование стекла, на территории Западной Европы наиболее характерно для второй половины / конца VII – X в. (хотя может относиться и к более раннему времени): в этот период импорт «свежего» сырца из стекловаренных центров Восточного Средиземноморья, работавших на природной соде в качестве сырья, прекращается (а на позднем этапе прекращается и собственно производство содового стекла), и на территории Европы широко практикуется сбор и переработка стеклобоя более раннего времени [ссылки на литературу см.: 4]. Рассматриваемая нами находка происходит из Мангупа, из шурфа на мысе Чуфут-Чеарган-Бурун, где она была обнаружена в слое 3 IX – начала X в. Можно, таким образом, полагать, что данный экземпляр, как и образцы группы I.3 (серии Foy-2.2), являются продуктом вторичной переработки конца I тыс. н.э.

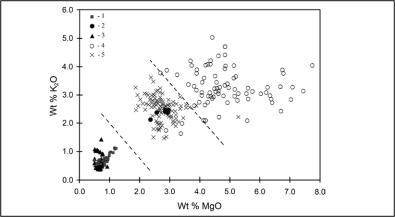

- Стекло на основе золы растений-галофитов аридной зоны Востока представлено шестью образцами. Все они происходят из Эски-Кермена. Невысокое для зольного стекла

содержание оксидов калия (в среднем 2,7% K O), магния (2,8% MgO) и фосфора (0,25%

2

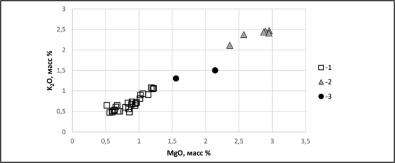

P O ) свидетельствует о его восточносредиземноморском происхождении (рис. 1–2).

25

Зольное стекло не однородно по составу. Среди него выделяются четыре образца

(группа II.1) с относительно высоким содержанием натрия (13,39% Na O) и кальция

2

(9% CaO), при низких концентрациях алюминия (1,72% Al O ), титана (0,07% TiO ), же-

2 3 2

леза (0,44% Fe O ), циркония (33 ppm) и некоторых других следовых элементов, в т.ч. 23

редкоземельных (табл. 3–5, группа II.1). Перечисленные признаки, а также соотношения лантана и титана (La/TiO ) и тория и циркония (Th/Zr) позволяют предположить

2

их сиро-палестинское происхождение [15, p. 63–65, 112–117, fig. 35, 36]. Переход на зольное стекло в Сиро-Палестинском регионе происходит в IX в. (начинаясь, возможно, несколько ранее) [24; 15, p. 106–107]. Низкое содержание элементов, маркирующих вторичное использование стекла (Co – не более 3 ppm, Cu – до 27 ppm, Sn – менее 8 ppm, Sb – менее 2 ppm, Pb – до 52 ppm) говорит о применении в производстве «свежего» стекла-сырца, чистого от примесей стеклобоя.

Все четыре находки связаны со слоем разрушения конца XIII в. (предположительно, с пожаром, произошедшим в результате нашествия хана Ногая в 1299 г.) [28, с. 496, 506]. Они выявлены на трех объектах: в помещении 1 перед главной базиликой (ЭК-1, 2); на центральной площади перед базиликой (ЭК-4/22); в северном квартале, в хранилище помещения 2 (ЭК-5/22).

Один образец (ЭК-3/22) по содержанию и соотношению алюминия, железа и следовых элементов (лантана, титана, тория и циркония) ближе стеклу египетского проис

267

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

хождения [15, tabl. 3, группы Е2, Е3]. При этом полностью исключить сиро-палестинское происхождение данного образца, вероятно, невозможно, т.к. нам известен пример левантийского стекла (Баниас, Израиль, X/XI–XIII вв.), у которого соотношения La/TiO

2

и Th/Zr ближе стеклу, сваренному на египетском песке. В то же время, стекло из Баниаса отличается по основному составу от образца из Эски-Кермена, в первую очередь, более высоким содержанием алюминия [ср.: 15, p. 111, tabl. 5]. Как и левантийское зольное стекло, данный образец отличается низким содержанием элементов-маркеров вторичной переработки. В Египте переход стекловаренного производства с содового сырья на зольное происходит несколько позже, чем в Леванте – в период с последней трети IX по вторую треть X в. [15, p. 57].

Данный образец из Эски-Кермена (ЭК-3/22) найден в центральной части города, в слое разрушения конца XIII в. вместе с предметами, использовавшимися на протяжении последнего этапа существования города.

Одну находку (ЭК-20) отличают крайне низкие содержания алюминия (0,77%

Al O ), железа (0,26% Fe O ), титана (0,06% TiO ). Возможно, что в качестве сырья для 2 3 2 3 2

изготовления этого стекла использовался чистый кварцевый песок или толченая кварцевая галька [см.: 29, p. 56–59; 15, tabl. 3]. Его происхождение невозможно определить однозначно: использование чистого кварцевого сырья более характерно для производственных центров Месопотамии, чем Леванта, однако содержание магния и калия в исследуемом образце слишком низко для месопотамского стекла [см.: 15]. Судя по повышенному содержанию свинца (130 ppm), данное изделие изготовлено из стекломассы с примесью стеклобоя. Находка была сделана на Эски-Кермене, в помещении 1 перед главной базиликой и также происходит из слоя разрушения конца XIII в.

- Стекло с повышенным содержанием бора (1110 и 465 ppm) и лития (212 и 43 ppm) представляет наибольший интерес в публикуемой выборке. Оно представлено двумя образцами, происходящими из Эски-Кермена (табл. 3–5, обр. ЭК-12, 29). Стекло с такими признаками исследователи связывают с византийским (малоазийским) стекло – варенным производством.

Бор содержится в сырье стеклоделов и мог попадать в шихту либо с флюсами, либо в составе песка. Обычно его концентрация в стекле не превышает 100 ppm [30, p. 223]. Высокие содержания данного элемента маркируют специфические источники сырья. Часто они сопровождаются в стекле повышенными содержаниями лития и стронция. Первым выделил стекла такого состава Р. Брилл; изученные им образцы с разных памятников относились к VI/VII – XII вв. Все известное на сегодня стекло с высоким содержанием бора происходит с территории либо самой Византийской империи, либо ее ближайших соседей. Оно обнаружено при раскопках в Турции, на Кипре, в Греции, Болгарии и на севере Италии; единичные образцы происходят также из Бари на юге Италии [полную сводку см.: 30, p. 223–224; 31].

Описываемые стекла, считающиеся по происхождению византийскими (малоа-

зийскими), в целом достаточно разнородны по составу; обычно среди них выделяют

группу с высоким содержанием бора и алюминия, HBAl (ок. 9% Al O ; [32; 33; 30]) и

23

с высоким содержанием бора и лития и переменным содержанием алюминия – как достаточно высоким (ок. 5% Al O ), так и относительно низким (до 3% Al O ) [30, tabl. 2;

2 3 2 3

31]. Изученные нами образцы по содержанию бора и лития ближе к стеклу второй из упомянутых групп. Помимо повышенного содержания бора, их характеризуют повышенные содержания мышьяка (28 и 38 ppm), ванадия (28 и 20 ppm), цезия (20 и 3 ppm), никеля (46 и 16 ppm) и цинка (129 и 145 ppm), а образец с более высоким содержанием бора (1110 ppm) – также повышенные концентрации хрома (38 ppm), рубидия (38 ppm), стронция (1150 ppm), бария (425 ppm) и слегка повышенное содержание тория (1,88 ppm) (табл. 5). Относительно высокие содержания мышьяка, рубидия, никеля, стронция, цезия и тория отмечались также ранее в стекле с высоким содержанием бора (и лития) [30, tabl. 2; 31]. Содержания оксидов калия, магния и фосфора в этих

268

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

образцах – пограничны для содового и зольного стекла (1,5–2,14% MgO, 1,3–1,56%

K O, 0,18–0,19% P O ) (рис. 1).

2 2 5

В обоих образцах стекла крайне высоки содержания маркеров вторичной переработки: кобальта (23 и 44 ppm), меди (444 и 248 ppm), олова (106 и 47 ppm), сурьмы (92 ppm в одном из образцов), свинца (1370 и 740 ppm), возможно, цинка, высокие концентрации которого могут быть обусловлены разными причинами. Предположительно, образец с более низкими содержаниями бора и лития является результатом смешения малоазийского стекла со стеклом других групп – вероятнее всего, в виде значительной примеси стеклобоя.

Высокая степень вариабельности состава стекла с повышенным содержанием бора (и лития) свидетельствует, очевидно, о разных типах и источниках сырья, «рецептах» изготовления и/или особенностях процесса производства [30]. Связь стекла подобного состава с территорией Турции первым предположил Р. Брилл; он полагал, что повышенное содержание бора в нем связано с золой растений, произрастающих на востоке страны, где бор добывается из залежей колеманита [34, p. 17]. По версии Н. Шибиль, бор происходит из эвапоритовых источников природной соды, богатых бором, литием и стронцием, которая использовалась в качестве флюса для песка, часто имеющего вы – сокое содержание алюминия; происхождение бора из растительной золы она поставила под сомнение, т.к. он токсичен для растений [32, p. 11–12]. Действительно, одни из крупнейших месторождений бора сосредоточены в Западной Анатолии, при этом они содержат также литий и стронций в повышенных и крайне вариабельных концентрациях. Это хорошо согласуется с их содержаниями в изученном ранее стекле рассматриваемой группы. Проведенное недавно сопоставление соотношений натрия и бора в подобном стекле и горячих источниках Западной Турции показало, что содержащиеся в них богатые натрием соли, полученные путем выпаривания, прекрасно подходят на роль сырья стеклоделов [30, p. 228, там же см. ссылки на литературу и подробнее о дискуссии о боро-литиевом стекле].

Образец с более высоким содержанием бора (ЭК-29) происходит с центральной площади городища Эски-Кермен, из слоя разрушения конца XIII в. В нем могли оказаться фрагменты стекла от окон с фасада базилики, который рухнул на площадь. Базилика была сооружена в VI–VII вв., ее фасад ремонтировался в IX в. Второй фрагмент (ЭК-12), с более низким содержанием бора (предположительно, результат смешения боро-литиевого малоазиатского и зольного восточносредиземноморского стекла или стеклобоя), был обнаружен в помещении 1, в слое разрушения 1299 г., содержащем находки XII–XIII вв.

II/III . Стекло «смешанного» состава. Еще 4 образца стекла (табл. 3–5, обр. ЭК- 28, 32, 8/22, 9/22) по основному составу наиболее близки восточносредиземноморскому (левантийскому) стеклу на основе золы галофитов, при этом их отличают слегка повышенные содержания бора, лития и других сопутствующих им элементов. На диаграммах (рис. 3) они расположены между группой предположительно левантийского стекла и стеклом с высоким содержанием бора. Очевидно, они получены в результате вторичной переработки стекла, по большей части (или полностью), этих двух групп. По составу эти четыре образца абсолютно идентичны: они могли представлять собой фрагменты либо одного разбитого окна, либо, по меньшей мере, быть фрагментами окон, изготовленных из одной и той же порции стекломассы. Как и в образцах стекла с высоким содержанием бора и лития, концентрации всех маркеров вторичного использования стекла здесь крайне высоки (среднее содержание Co – 34 ppm, Cu – 600 ppm, Sn – 85 ppm, Sb – 35,8 ppm, Pb – 4507 ppm), что не только подтверждает гипотезу о «смешанном» составе стекла, но и говорит о высокой степени интенсивности его вторичной переработки – вероятно, с добавлением для объема цветного стекла в стекломассу [см.: 20, там же ссылки на литературу; на русском языке – 4]. Учитывая наличие в составе зольного стекла, данное окно (или окна) не могли быть изготовлены ранее IX в., когда в Сиро-Палестинском регионе стеклоделы переходят с содового сырья на зольное [24; 15].

Один из четырех фрагментов (ЭК-28) происходит с центральной площади городища,

269

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

из слоя разрушения конца XIII в., в котором могли также оказаться фрагменты окон с фасада базилики, рухнувшего на площадь. Три фрагмента (ЭК-32, 8/22, 9/22) найдены в гробнице однонефного храма, расположенного в квартале II и построенного на рубе – же X–XI вв. Найденные фрагменты, скорее всего, относятся к окну храма (см. ниже). В гробнице хоронили в XI–XIII вв., фрагменты оконного стекла происходят из слоя 8, датируемого примерно XI–XII вв. Названная дата условна – оконные стекла в храме могли заменять, а в нижние слои гробницы фрагмент стекла мог «просесть» и из более поздних верхних горизонтов.

Распределение оконного стекла по объектам

Наиболее раннее оконное стекло, относящееся к ранневизантийскому периоду, происходит с Мангупа и из Херсонеса; в исследуемой выборке все оно встречено в слоях более позднего горизонта – очевидно, переотложенных.

В городском квартале L Херсонеса, существовавшем в XI–XIII вв., найдены: еди – ничный фрагмент стекла, соотносимый с группой HIMT (IV–V вв.); стекло группы I.1 (серии Foy-3.2) IV – начала/первой половины V в.; образцы группы I.2 (серии Foy-2.1) второй половины V/VI – середины VII в. Все оно имеет египетское происхождение. Находки оконного стекла, синхронного времени существования квартала, в исследуемой выборке не выявляются. Полученный результат хорошо согласуется с наблюдениями О. П. Дорошко о том, что основная масса плоского оконного стекла в Херсонесе связана со слоями и комплексами конца V / первой половины VI – X/XI в. После катастрофы, произошедшей в городе в конце X – начале XI в. и приведшей к разрушению значительной части городских кварталов, оконное стекло стало использоваться преимущественно в культовых сооружениях: в слоях разрушений XIII–XIV вв. плоское оконное стекло – довольно редкая находка [35, с. 74]. Судя по изученным нами материалам, большая часть оконного стекла из квартала L приходится на раннюю часть обозначенного О. П. Дорошко периода наибольшего распространения застекленных окон. Исследованная на сегодня выборка невелика и связана лишь с одним из кварталов Херсонеса. Полученный результат интересно было бы сопоставить с данными по оконному стеклу из других районов города.

На Мангупе наибольшее количество образцов представлено египетским стеклом группы I.1 (серии Foy-3.2), которое происходит из контекстов более поздних, чем время его распространения в европейских провинциях Римской империи. Его находки встречены в жилом квартале к северо-западу от церкви Святого Константина (середина IX – начало X в.), в пещерной церкви на поляне Кильсе-Тубю (IX – начало X в.), в слое IX – начала X в. на мысу Чуфут-Чеарган-Бурун и в цитадели, в контексте второй – третьей четверти XV в. Два фрагмента изделий из стекла группы I.4 (левантийского происхождения), также ранневизантийского времени (IV–VII вв.), происходят из слоя X – первой половины XI в. в жилом квартале у церкви Святого Константина. Со слоем IX – начала X в. на мысу Чуфут-Чеарган-Бурун связан и единичный образец оконного стекла «смешанного» состава (М-10), также, очевидно, ранневизантийского горизонта. Все перечисленные образцы, вероятно, происходят из переотложенных слоев более раннего времени. Три образца стекла группы I.5, имеющие состав, который не удалось привязать к известным нам группам (М-4, 5, 11), однако основу которого составляет содовое стекло, происходят из контекстов IX – первой половины XI в. (пещерная церковь на поляне Кильсе-Тубю, юго-восточный склон мыса Тешкли-Бурун) и второй – третьей четвертей XV в. (2-й слой цитадели Мангупа). Даты двух из этих находок, исходя из археологического контекста, приходятся, таким образом, на период перехода стекловаренных центров Восточного Средиземноморья с содового сырья на золу солончаковых растений, который в СироПалестинском регионе происходит не позднее IX в., а в Египте – примерно в интервале от последней трети IX по вторую треть X в. [24; 15, там же см. ссылки на литературу].

Полученные результаты подтверждают сделанный ранее вывод о том, что построй

270

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

ки с остекленными окнами появляются на Мангупе, очевидно, не позже V столетия – т.е. до возведения здесь византийской крепости в середине VI в. [4]. Если в исследованной выборке все оконное стекло относится к ранневизантийскому горизонту, то среди образцов, изученных ранее, встречены также находки из вторично переработанного содового стекла группы I.3 (серии Foy-2.2); они хорошо согласуются с контекстом середины IX – начала X в., из которого происходят. В более поздних по времени горизонтах Ман- гупского городища были выявлены как фрагменты окон из стекла серии Foy-2.2, так и из «смешанного содово-зольного» состава предположительно IX–XIII вв. [4].

Единственный образец оконного стекла, происходящий из цистерны, связанной с пещерным храмом на Девичьей горе, также относится к ранневизантийскому горизонту и, судя по составу, представляет собой результат вторичной переработки; он хорошо согласуется с датировкой по контексту – не позднее VI – первой половины VII в.

Из пещерного храма 3 на мысе Виноградном, время постройки которого определяется VI–VII вв., происходят преимущественно изделия из стекла группы I.3 (серии Foy-2.2). Считается, что массовое использование стекла данной серии начинается с середины – второй половины VII в. [2; 15], однако единичные случаи вторичной переработки содового стекла с повышенными содержаниями меди, свинца и других элементов, маркирующих его вторичную переработку, известны и в более ранний период – IV–V вв. Они встречены среди оконного стекла Италии, начиная с V в. [36], на поселении черняховской культуры Комаров на Среднем Днестре (не позднее рубежа IV/V вв. [37]), а также в некрополе Фронтовое в Юго-Западном Крыму (IV – рубеж IV/V вв. [10]). Одна находка группы I.1 (серии Foy-3.2) из района храма вряд ли может датироваться позднее начала – первой половины VI в. Дата, полученная по составу, не исключает ее возможную принадлежность к храму. В этом случае ее наличие может говорить о ранней дате храма в рамках обозначенного периода (VI–VII вв.) и, возможно, замене со временем стеклянных окон на новые из стекла серии Foy-2.2. В то же время, нельзя исключить связь этой единичной находки с более ранним слоем – в таком случае она может не принадлежать храму. Еще одна находка из района храма, относящаяся к группе I.5, имеет состав, который невозможно связать с известными сериями стекла, однако аналогии ей есть на Мангупе, где они происходят из более позднего горизонта.

Из пещерного храма 2 на мысе Виноградном также происходит находка группы I.5 не идентифицированного «содового» состава, аналогичного выявленному для храма 3 и трех оконных стекол с Мангупа. Храм датируется не ранее XIII в. (возможно, первой половиной XIV в.). Вполне вероятно, что данное стекло не имеет непосредственного отношения к храму.

Стекло Эски-Кермена отличается по составу от того, что встречено в городских слоях Херсонеса, на Мангупе и других описанных выше объектах, т.к. здесь образцы взяты преимущественно из контекстов, связанных с поздним периодом существования города.

Оконное стекло периода строительства главной базилики (VI–VII вв.) среди изученных образцов не выявляется. Фасад базилики рухнул на центральную площадь города, поэтому принадлежавшие ему фрагменты оконных стекол могли находиться здесь. Однако обнаруженные на месте рухнувшего фасада находки представлены, скорее всего, более поздними материалами. Одна из них – «византийское» стекло группы III, предположительно малоазийского производства, с повышенным содержанием бора и лития. Такое стекло уже известно в VI–VII вв., и это на сегодня единственный образец «византийского» стекла в «чистом» виде, найденный на Эски-Кермене. Однако прочие находки, содержащие примесь стекла с высоким содержанием бора и лития, связаны на памятнике с более поздними контекстами (см. ниже). В то же время, нельзя исключить, что византийское (малоазийское) стекло вторично перерабатывалось существенно позже, чем оно попало на памятник изначально. На площади найден также образец группы II/III «смешанного» состава, основу которого составляют восточносредиземноморское (левантийское?) зольное стекло и византийское стекло малоазийского происхождения.

271

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

Дата этой находки, исходя из состава, – не ранее IX в., учитывая время перехода стекловаренного производства на зольное стекло в Сиро-Палестинском регионе. Фасад базилики ремонтировался в IX в., и можно было бы допустить, что данные фрагменты стекла с центральной площади принадлежали окнам, появившимися на ней в результате ремон – та. Однако, судя по находкам с других объектов, это стекло, вероятнее всего, относится на Эски-Кермене к более позднему хронологическому горизонту. Не исключено, что найденные на площади фрагменты принадлежали базилике, но они могли быть связаны с более поздними этапами остекления.

Самые ранние окна, выявленные среди находок Эски-Кермена, представлены двумя образцами содового стекла группы I.3 (серии Foy-2.2) – продукта вторичной переработки более раннего материала ранневизантийского времени. Одна из этих находок происходит из квартала II и была сделана при зачистке апсиды однонефного храма, построенного на рубеже X–XI вв. Эта дата хорошо соотносится с датировкой «нижнего храма» в Горзувитах, имевшего окна из стекла идентичного состава – XI в. или несколько ранее [4; 21]. Второй образец стекла группы I.3 происходит из помещения 1 перед главной базиликой, куда он попал, скорее всего, в переотложенном состоянии (см. ниже).

Следующий этап, выделяемый на материалах Эски-Кермена, связан с тремя находками оконного стекла, происходящими из гробницы 7/2021, расположенной под аркосоли- ем однонефного храма в квартале II. Все три фрагмента имеют абсолютно идентичный «смешанный» состав и относятся к группе II/III (восточносредиземноморское зольное и малоазийское с высоким содержанием бора и лития в основе), свидетельствующий о том, что они изготовлены из единой порции стекломассы [38]. Учитывая место находки, они, вероятнее всего, принадлежали одному и тому же окну. Аркосолии устраивали обычно под окнами храмов (чтобы снизить нагрузку на арку), поэтому можно с высокой долей вероятности предположить, что это – фрагменты окна храма. Захоронения в гробнице совершались в XI–XIII вв., при этом находки оконного стекла происходят из нижнего 8-го слоя, предположительно XI–XII вв., хотя нельзя исключать и их попадание сюда из верхних слоев. Оно могло быть связано с периодом строительства храма рубежа X–XI вв. В то же время, если предположение о том, что сначала храм был застеклен стеклом группы I.3, верно, то фрагменты, найденные в гробнице, принадлежат, очевидно, более позднему этапу и, возможно, связаны с заменой окон при ремонте. Если же допустить, что единичная находка стекла данной группы, сделанная при зачистке апсиды, случайна и с храмом напрямую не связана, то обломки из гробницы могут принадлежать окну периода строительства сооружения.

Примечательно, что абсолютно идентичный по составу фрагмент – от того же окна или изготовленного из той же самой порции стекломассы – был обнаружен на центральной площади (см. выше). Следовательно, он мог принадлежать либо однонефному храму, расположенному во втором квартале города, либо строению, окна которого стеклились одновременно с этим храмом. Маловероятно, что фрагменты стекла из гробницы не были связаны с храмом, однако полностью исключить эту версию также, вероятно, нельзя. Возможно, одна партия оконного стекла пошла на остекление окон в однонеф- ном храме в квартале II и на замену какого-то разбитого окна на фасаде базилики.

Наиболее многочисленны находки оконного стекла из помещения 1, располагавшегося перед главной базиликой. Они связаны со слоем разрушения конца XIII в. и относятся к позднему этапу существования города на плато Эски-Кермен. Именно они наилучшим образом позволяют охарактеризовать состав и происхождение стекла данного этапа. Их набор довольно разнороден. Три из пяти обнаруженных здесь фрагментов относятся к восточносредиземноморскому стеклу, сваренному на основе золы солончаковых растений. Состав двух из них типичен для левантийского стекла (группа II.1), один изготовлен на чистом кварцевом сырье, предположительно – кварцевом песке или толченой кварцевой гальке. Еще одна находка представлена одним из двух малоазий- ских стекол с высоким содержанием бора и лития (очевидно, с примесью стекла иного

272

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

состава). Одно стекло, относящееся к группе I.3 (серии Foy-2.2), вероятнее всего, случайно попало сюда из более раннего горизонта. Такая возможность существует – именно в центре, перед главной базиликой, зафиксированы находки, относящиеся к раннему периоду существования города на плато.

Оставшиеся три находки оконных стекол Эски-Кермена также происходят из слоя разрушения конца XIII в. и связаны с последним этапом существования города (табл. 1, обр. ЭК-3–5/22). Это зольные стекла восточносредиземноморского происхождения, два из которых связаны с Сиро-Палестинским регионом (группа II.1), а одно, предположительно, – с Египтом.

Заключение

Изучение химического состава оконного стекла с памятников Крыма византийского времени показало, что на всех этапах для его изготовления использовалось привозное стекло, произведенное в центрах Восточного Средиземноморья (Египте и Сиро-Палестинском регионе), а в поздний период – и из Малой Азии. В ряде случаев проведенное исследование позволило уточнить хронологию находок, происходящих из переотло- женных слоев более позднего времени. Одним из важнейших результатов является выделение среди материалов Эски-Кермена стекла собственно византийского происхождения, предположительно сваренного в центрах, расположенных в Западной Анатолии. До недавнего времени такое стекло практически не выделялось, что связано, очевидно, как с его не очень широким распространением, так и с ограничениями наиболее популярных методов анализа, не позволяющих определять содержание следовых элементов. В отечественной литературе с византийским производством традиционно связываются изделия из стекла, имеющего «зольный» состав. Если же говорить о месте изготовления собственно стекла, а не изделий из него, то, насколько нам известно, для материалов Восточной Европы материал малоазийского происхождения удалось выделить впервые. Вероятнее всего, это связано с недостаточно широким использованием высокопрецизионного метода масс-спектрометрии, чувствительного к содержанию следовых элементов, для изучения средневекового стекла.

Наиболее ранние материалы в изученной выборке относятся к ранневизантийскому периоду. Оконное стекло этого времени, сделанное преимущественно из полуфабрикатов стекла египетского происхождения, сваренного на основе природной соды, хорошо представлено в городских слоях Херсонеса и на Мангупе; время его появления – не позднее V в. Его состав говорит о применении ремесленниками практики вторичной переработки стекла, что в целом характерно для периферийных центров, очевидно, недостаточно хорошо снабжавшихся «свежим» сырцом.

Для стекла из крымских памятников рубежа I/II тысячелетия, когда сырец из стекловаренных центров Восточного Средиземноморья перестает поступать в европейские стеклоделательные мастерские, характерны те же особенности, что и для большинства известных на сегодня материалов Западной и Центральной Европы синхронного периода. Для производства изделий, в т.ч. и окон, начинает собираться и активно перерабатываться содовое стекло более раннего времени. И, если на территории Западной Европы перерабатывается разновременный материал первой половины – второй трети I тыс., то основу оконного стекла Крыма составляет прежде всего стекло определенной группы второй половины V/VI – середины VII в. (группы I.2 в нашей систематизации, или серии Foy-2.1), которое, в результате нескольких типов переплавки и, очевидно, добавления для объема цветного стекла, преобразуется в стекло группы I.3 (серии Foy-2.2). Это позволяет предположить, что для изготовления окон для строений средневизантийского периода разбирались сохранившиеся в каком-то виде более ранние постройки второй половины V/VI – первой половины VII вв. – на территории Крыма или за его пределами. Учитывая то, что на вторую половину VI – начало VII в. в Юго-Западном Крыму приходится период активного строительства, в т.ч. церковного [39], можно полагать, что у мастеров средневизантийского времени не было недостатка в источниках материала

273

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

для вторичной переработки в этом регионе. В то же время, стеклобой, как и оконные стекла, мог быть предметом торговли, в т.ч. на дальние расстояния. Судя по изученным материалам, переработка более раннего стекла начинает практиковаться здесь не позднее второй половины VII в. (пещерный храм на мысе Виноградном) и может доживать до X–XI вв. (предположительно, однонефный храм из квартала II на плато Эски-Кер- мен, а также ранее изученные материалы Мангупа и Горзувит). Вполне вероятно, что именно эта практика широко применялась в Крыму в период массового строительства небольших храмов, возводившихся для нужд общин, на рубеже I/II тыс. н.э. Развить это предположение поможет расширение источниковой базы и проведение дальнейших исследований в данном направлении.

Самый поздний этап связан с поступлением в мастерские, производящие оконное стекло для нужд монументального строительства в городе на плато Эски-Кермен, стекла из исламских стекловаренных центров Восточного Средиземноморья (сваренного уже на основе золы растений-галофитов), а также, вероятно, из центров Малой Азии. Здесь же присутствует стекло смешанного состава, основой которого был материал обеих упомянутых групп. Точную дату начала этого этапа определить сложно, очевидно, это происходит в XI–XIII вв. Примечательно, что среди восточносредиземноморского стекла преобладает материал левантийского производства (что неудивительно, т.к. с IX–X вв. оно в целом активнее экспортируется за пределы региона, чем египетское [15]), однако в целом этот материал неоднороден и связан, по меньшей мере, с тремя различными стекловаренными центрами. Еще одна особенность, которая привлекает внимание, связана с практиками работы со стеклом различного происхождения. Если образцы из исламских центров Восточного Средиземноморья имеют чистый от примесей состав, подразумевающий применение в производстве «свежего» сырца (возможно, с очень незначительной примесью стеклобоя), то в образцах стекла из Малой Азии, как и в «смешанном» стекле, признаки применения стеклобоя хорошо выражены. Возможно, со стеклом различного происхождения работали разные производители готовых изделий, в данном случае – оконного стекла. Однако нельзя, вероятно, исключить и другие, чисто технологические причины [10, там же см. ссылки].

В исследуемой выборке стекло из Восточного Средиземноморья и Малой Азии удалось выявить только по материалам из Эски-Кермена. На Мангупе и в Херсонесе, несмотря на наличие находок из поздних горизонтов (XI–XIII вв. и позже), подобное стекло пока не обнаружено. Вполне вероятно, что это связано с небольшим размером изученной выборки, и такое стекло будет встречено здесь при продолжении исследований в данном направлении.

274

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

Таблица 1. Описание и происхождение находок оконного стекла,

состав которых был изучен в ходе исследования

Table 1. Description and provenance of window pane fragments,

the composition of which was studied

275

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

Окончание Табл. 1.

276

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

Таблица 2. Результаты измерения эталона Corning Museum of Glass A

методом РЭМ/ЭРМ, в масс. %.

Сводку опубликованных значений со ссылками см. [41]

Table 2. SEM-EDS analyses of Corning Museum of glass A

standard (wt%), compared with reported values [as detailed in: 41]

277

278

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

279

280

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

281

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

282

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

283

284

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

Рис. 1. Соотношение оксидов магния и калия в стекле групп I–III

1 – стекло на основе природной соды; 2 – стекло на основе золы солончаковых растений;

3 – стекло с высоким содержанием бора и лития

Fig. 1. MgO/K O ratio in the glass of the groups I–III 2

1 – natron glass; 2 – plant ash glass; 3 – glass with high boron and lithium content

Рис. 2. Оконное стекло из Юго-Западного Крыма и химический состав ближневосточного

стекла различного происхождения: 1 – Юго-Западный Крым, стекло на основе природной соды;

2 – Юго-Западный Крым, стекло на основе золы солончаковых растений;

3 – византийское стекло с низким содержанием калия и магния (на основе соды);

стекло с высоким содержанием калия и магния (на основе золы солончаковых растений):

4 – сасанидское; 5 – восточносредиземноморское раннеисламское. Основа, №№ 3–5 – по: [40, fig. 2]

Fig. 2. Window glass from the South-Western Crimea and the chemical composition of Near Eastern

glass of different origin: 1 – South-Western Crimea, natron glass; 2 – South-Western Crimea,

plant ash glass; 3 – Byzantine natron glass with low concentrations of K O and MgO;

2

plant ash glass with higher content of K O and MgO: 4 – Sasanian;

5

2

–Eastern Mediterranean (early Islamic). Base of the diagram, 3–5 – after [40, fig. 2]

285

![]()

286

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Fontaine S.D., Foy D. La modernité, le confort et les procédés de fabrication des vitrages antiques // De transparentes spéculations: vitres de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge (Occident-Orient). Exposition temporaire en liaison avec les 20èmes rencontres de l’AFAV sur le thème du verre plat. Bavay: Association française pour l’Histoire du Verre, 2005. P. 15–24.

- Foy D., Picon M., Vichy M., Thirion-Merle V. Caractérisation des verres de la fin de l’Antiquité en Méditer- ranée occidentale: l’émergence de nouveaux courants commerciaux // Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’AFAV. Aix-en-Provence et Marceille, 7–9 juin 2001 / Eds. D. Foy, M.-D. Nenna. Montagnac: Éditions Monique Mergoil, 2003. P. 41–85.

- Fontaine S., Foy D. L’épave Ouest Embiez 1, Var. Le commerce maritime du verre brut et manufacturé en Méditerranée occidentale dans l’Antiquité // Revue archéologique de la Narbonnaise. 2007. Vol. 40. P. 235–268.

- Румянцева О.С., Мастыкова А.М., Науменко В.Е. Оконное стекло с поселения Горзувиты и Мангупского городища в Крыму: химический состав, происхождение и хронология в историкокультурном контексте // Stratum Plus. 2023. № 5. С. 383–402.

- Седикова Л.В. Раскопки L-го квартала Херсонесского городища // История и археология Крыма. 2018. Вып. VIII. С. 108–109.

- Яшаева Т.Ю., Голофаст Л.А., Денисова Е.А., Моисеев Д.А. Раннехристианский пещерный комплекс на Юго-Восточном некрополе Херсонеса // Археология античного и средневекового города: Сборник статей в честь Станислава Григорьевича Рыжова / Отв. ред. В.В. Майко. Севастополь, Калининград: РОСТ-ДОАФК, 2018. С. 333–362.

- Токарев А.В., Яшаева Т.Ю. Музеефикация загородных пещерных монастырей Византийского Херсона // Изучение и сохранение древних сакральных пространств в современном мире (к 1365-летию ссылки папы Мартина в Херсонес): Материалы международной научной конференции, Севастополь, 26–30 апреля 2020 года / Ред.-сост. В.В. Майко, Э.А. Хайрединова, Т.Ю. Яшаева. Симферополь: Антиква, 2020. С. 86–89.

- Freestone I.C. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches // JAS. 2015. Vol. 57. P. 29–40.

- Jackson C. From Roman to early medieval glasses. Many happy returns or a new birth // Annales du 13e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Loche: AIHV, 1996. P. 289–301.

- Румянцева О.С., Червяковская М.В., Червяковский В.С. Вторичные практики стеклоделов в римское время по данным состава стекла могильника Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 2023. Вып. 15. С. 336–397.

- Foster H.E., Jackson C.M. The composition of “naturally coloured” late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply // JAS. 2009. Vol. 36. P. 189–204. DOI: 10.1016/j. jas.2008.08.008.

- Cholakova A., Rehren T. A Late Antique manganese-decolourised glass composition: Interpreting patterns and mechanisms of distribution // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds. D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone. London: UCL Press, 2018. P. 46–71.

- Cosyns P., Ceglia A. Glass production and consumption in Cyprus in Late Antiquity (fourth – seventh century CE): Mediterranean Glass in the First Millennium AD // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds. D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone. London: UCL Press, 2018. P. 72–91

- Rosenow D., Rehren Th. Herding cats – Roman to Late Antique glass groups from Bubastis, northern Egypt // JAS. 2014. Vol. 49. P. 170–184. DOI: 10.1016/j.jas.2014.04.025.

- Schibille N. Islamic glass in the making: Chronological and geographical dimensions. Leuven: Leuven University Press, 2022. 261 p. (Studies in Archaeological Sciences, 7).

- Румянцева О.С., Червяковская М.В., Червяковский В.С. Состав и происхождение стекла могильника Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму: данные анализа методом ЛА-ИСП-МС // МАИЭТ. 2023. Вып. XXVIII С. 89–122.

- Cholakova A., Rehren T., Freestone I.C. Compositional identification of 6th

c. AD glass from the Lower Danube // JAS: Reports. 2016. Vol. 7. P. 625–632. DOI: 10.1016/j.jasrep.2015.08.009.

- Ceglia A., Cosyns P., Nys K., Terryn H., Thienpont H., Meulebroeck W. Late antique glass distribution and consumption in Cyprus: a chemical study // JAS. 2015. Vol. 61. P. 213–222.

- Jackson C. From Roman to early medieval glasses. Many happy returns or a new birth // Annales du 13e Con- grès de l’Association Internationale pour l’histoire du verre. Loche: AIHV, 1996. P. 289–301.

287

Румянцева О.С. и др. Оконное стекло из средневековых памятников…

- Schibille N., Freestone I.C. Composition, Production and Procurement of Glass at San Vincenzo al Voltur- no: An Early Medieval Monastic Complex in Southern Italy // PLoS ONE. 2013. Vol. 8(10). e76479. DOI: 10.1371/journal.pone.0076479.

- Румянцева О.С., Мастыкова А.В. Химический состав стекла из византийского поселения Горзувиты на Южном берегу Крыма. Первые результаты // КСИА. 2023. Вып. 272 (в печати).

- Хайрединова Э.А. Археологические раскопки центральной части города на плато Эски-Кермен в 2018–2020 гг. // Итоги археологических исследований центральной части города на плато Эски-Кермен в 2018–2020 гг. / Ред. А.И. Айбабин, Э.А. Хайрединова. Симферополь: Антиква, 2021. С. 26–143. (Серия «Материалы Эски-Керменской экспедиции». Вып. 1).

- Freestone I.C. Apollonia glass and its markets: An analytical perspective // Tal O. Apollonia-Arsuf. Final report of the excavations. Vol. II. Excavations outside the Medieval Town Walls. Tel Aviv: Tel Aviv University, 2020. P. 341–348.

- Phelps M., Freestone I.C., Gorin-Rosen Y., Gratuze B. Natron glass production and supply in the late antique and early medieval Near East: The effect of the Byzantine-Islamic transition // JAS. 2016. Vol. 75. P. 57–71.

- Painter S. Experiments in the Reconstruction of Roman Wood-fired Glassworking Furnaces: Products and Their Formation Processes // Journal of Glass Studies. 2008. Vol. 50. P. 271–290.

- Schibille N., Degryse P., Corremans M., Specht C.G. Chemical characterization of glass mosaic tesserae from sixth-century Sagalassos (south-west Turkey): chronology and production techniques // JAS. 2012. Vol. 39. P. 1480–1492

- Freestone I.C., Degryse P., Lankton J., Gratuze B., Schneider J. HIMT glass composition and commodity branding in the primary glass industry // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds. D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek. I. Freestone. London: UCL Press, 2018. P. 159–190.

- Айбабин А.И. О дате подчинения Готии татаро-монголам // МАИЭТ. 2020. Вып. XXV. C. 493–512.

- Henderson J. Ancient glass: an interdisciplinary exploration. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 433 p.

- Swan C., Rehren Th., Dussubieux L., Eger A.A. High-boron and high-alumina middle Byzantine (10th–12th century CE) glass bracelets: a western Anatolian glass industry // Archaeometry. 2018. Vol. 60 (2). P. 207–232. DOI: 10.1111/arcm.12314.

- Neri E., Schibille N., Pellegrino M., Nuzzo D. A Byzantine connection: Eastern Mediterranean glasses in medieval Bari // Journal of Cultural Heritage. 2019. Vol. 38. P. 253–260. DOI: 10.1016/j.culher.2018.11.009.

- Schibille N. Late Byzantine mineral soda high alumina glasses from Asia Minor: a new primary glass production group // PloS ONE. 2011. Vol. 6(4). e18970.

- Rehren Th., Connolly P., Schibille N., Schwarzer H. Changes in glass consumption in Pergamon (Turkey) from Hellenistic to late Byzantine and Islamic times // JAS. 2015. Vol. 55. P. 266–279.

- Brill R.H. Chemical analyses of various glasses excavated in Greece // Hyalos = vitrum = glass. First international conference: history, technology and conservation of glass and vitreous materials in the Hellenic world / Ed. G. Kordas. Athens: Glasnet Publ., 2002. P. 11–19.

- Дорошко О.П. Оконное стекло из раскопок в северо-восточном районе Херсонеса // Владимирский сборник. Материалы международных научных конференций «I и II Свято-Владимирские чтения» / Отв. ред. В.В. Майко, Т.Ю. Яшаева. Калининград: РОС-ДОАФК, 2016. C. 73–79.

- Verità M. Italian window glass chemical composition from the Roman time to the 18th

century // Verre et

fenêtre de l’Antiquité au XVIIIe siècle: Actes du Premier Colloque International de l’AssociationVerre & Histoire, Paris – La Défense – Versailles, 13–15 Octobre 2005 / Dir. S. Lagabrielle, M. Philippe. Paris, 2009. Электронный ресурс: http://www.verre-histoire.org/colloques/verrefenetre/pages/p203_01_verita. html. Дата обращения: 26.09.2023.

- Rumyantseva O., Trifonov A., Khanin D., Chervyakovskaya M., Chervyakovskiy V. Raw glass and glassworking practices beyond the Roman limes: A case study of the late Roman workshop in Komarov (Middle Dniester, Western Ukraine) // Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2023. Vol. 74 (1). P. 51–69.

- Freestone I.C., Price J., Cartwright C.R. The batch: its recognition and significance // Annales du 17e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre / Eds. K. Janssens, P. Degryse, P. Cosyns, J. Caen, L. Van’t dack. Brussels: AIHV, 2009. P. 130–135.

- Голофаст Л.А. Стекло ранневизантийского Херсонеса // МАИЭТ. 2001. Вып. VIII. С. 97–187.

- Freestone I.C. Glass production in Late Antiquity and the Early Islamic period: a geochemical perspective // Geomaterials in Cultural Heritage / Eds. M. Maggetti, M. Messiga. London: Geological Society, 2006. Vol. 257. P. 201–216.

288

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2023. Вып. XХVIII

- Румянцева О.С., Трифонов А.А., Ханин Д.А. Глава 15.1. Химический состав стекла эмалевых вставок и бус // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н.э.) / Отв. ред. А.М. Обломский. М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера, 2018. С. 199–220. (Раннеславянский мир, Вып. 18).

REFERENCES

- Fontaine S.D., Foy D. La modernité, le confort et les procédés de fabrication des vitrages antiques. De trans- parentes spéculations: vitres de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge (Occident-Orient). Exposition temporaire en liaison avec les 20èmes rencontres de l’AFAV sur le thème du verre plat. Bavay, Association française pour l’Histoire du Verre, 2005, pp. 15–24.

- Foy D., Picon M., Vichy M., Thirion-Merle V. Caractérisation des verres de la fin de l’Antiquité en Méditer- ranée occidentale: l’émergence de nouveaux courants commerciaux. D. Foy, M.-D. Nenna (eds.), Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’AFAV. Aix-en-Provence et Marceille, 7–9 juin 2001. Montagnac, Éditions Monique Mergoil, 2003, pp. 41–85.

- Fontaine S., Foy D. L’épave Ouest Embiez 1, Var. Le commerce maritime du verre brut et manufacturé en Médi- terranée occidentale dans l’Antiquité. Revue archéologique de la Narbonnaise, 2007, vol. 40, pp. 235–268.

- Rumyantseva O.S., Mastykova A.M., Naumenko V.E. Window Glass from Gorzuvity and Mangup Fort in the Crimea: Chemical Composition, Origin and Chronology in the Historical and Cultural Context. Stratum plus, 2023, no. 5, pp. 383–402.

- Sedikova L.V. Excavations of quarter L of the Chersonesos ancient settlement. Istoriia i arkheologiia Kryma [History and archaeology of Crimea], 2018, vol. 8, pp. 108–109.

- Yashaeva T.Yu., Golofast L.A., Denisova E.A., Moiseev D.A. Early Christian cave complex on the South-Eastern necropolis of Chersonesos. V.V. Maiko (ed.), Arkheologiia antichnogo i srednevekovogo goroda: Sbornik statei v chest’ S.G. Ryzhova [Archaeology of the ancient and medieval city: Collection of articles in honor of S.G. Ryzhov], Sevastopol, Kaliningrad, ROST-DOAFK Publ., 2018, pp. 333–362.

- Tokarev A.V., Yashaeva T.Yu. Museumification of suburban cave monasteries of Byzantine Cherson. V.V. Maiko, E.A. Khairedinova, T.Yu. Yashaeva (eds.), Izuchenie i sokhranenie drevnikh sakral’nykh prostran- stv v sovremennom mire (k 1365-letiiu ssylki papy Martina v Khersones): Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Study and preservation of ancient sacred spaces in the modern world (to the 1365th anniversary of the exile of Pope Martin to Chersonese): Proceedings of the international scientific conference], Simferopol, Antikva Publ., 2020, pp. 86–89.

- Freestone I.C. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches. Journal of Archaeological Science, 2015, vol. 57, pp. 29–40.

- Jackson C. From Roman to early medieval glasses. Many happy returns or a new birth. Annales du 13e Congrès de l’Association Internationale pourl’Histoire du Verre, Loche, AIHV, 1996, pp. 289–301.